二十四节气是我国古代订立的一种历法,它依据地球围绕太阳公转的自然现象,将一年均等地分为24个时段,每个时段约为15天,为农事活动提供时间指导。以下,我们将具体解读二十四节气的含义。

春季

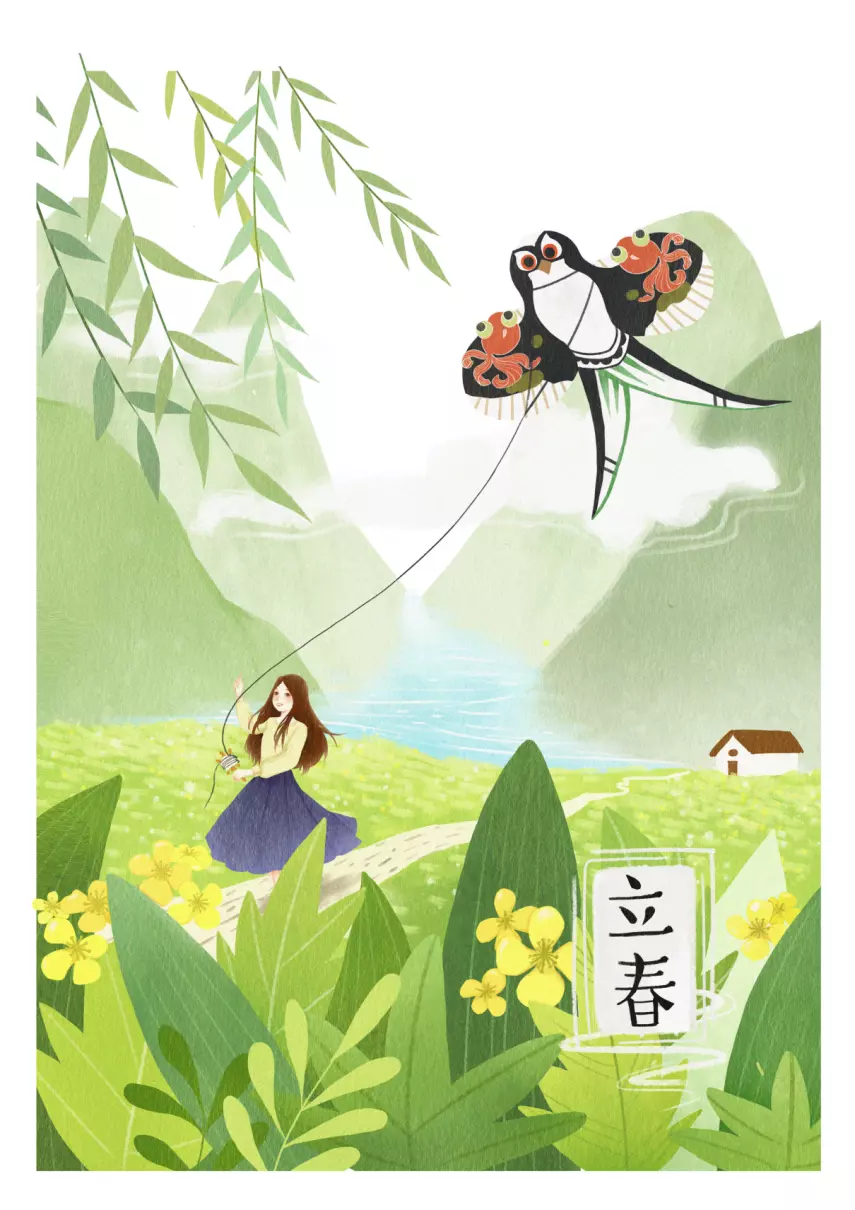

立春,标志着春天的到来,气温开始回升。随后是雨水,这时气候逐渐湿润,降雨增多。到了惊蛰,春雷初响,动物结束冬眠。春分时节,昼夜平分,均为12小时。清明的时候,气候温暖,草木开始生长。谷雨意味着雨量充足,有利于谷类作物生长。

夏季

立夏是夏季的开始,气温继续升高。小满时期,麦类作物的籽粒开始饱满。芒种时节,有芒作物成熟,农民开始收割。夏至到来,标志着炎热的夏天来临,这一天白昼最长。小暑和大暑分别表示天气逐渐变热和一年中最热的时候。

秋季

立秋,秋季的开始,天气逐渐转凉。处暑意味着暑热天气即将结束。到了白露,气候进一步转凉,露水开始出现。秋分时节,昼夜再次平分。寒露时期,露水变冷,准备结冰。霜降则意味着霜的出现,天气变得寒冷。

冬季

立冬是冬季的开始,气温继续下降。小雪时节,开始下雪。大雪意味着降雪量增多,地面可能有积雪。冬至是一年中最短白昼的时候,寒冷的冬天真正到来。小寒和大寒分别代表气候逐渐变冷和一年中最冷的时期。

二十四节气不仅仅是时间的划分,更是我国古代劳动人民智慧的结晶,体现了人与自然的和谐共处。通过对这些节气的了解,我们可以更好地把握农时,合理安排生产生活。