——孙权派卫温寻访亶洲却意外登上台湾岛

小时候。

乡愁是一枚小小的邮票。

我在这头。

母亲在那头。

长大后。

乡愁是一张窄窄的船票。

我在这头。

新娘在那头。

后来啊。

乡愁是一方矮矮的坟墓。

我在外头。

母亲在里头。

而现在。

乡愁是一湾浅浅的海峡。

我在这头。

大陆在那头。

一、孙权寻访亶洲的背景

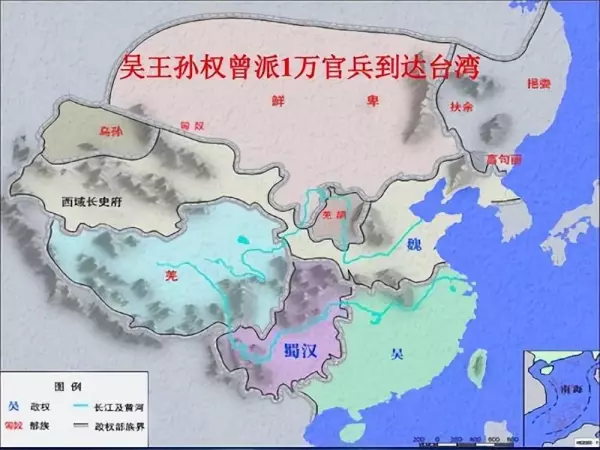

吴黄龙元年(229年),孙权在武昌称帝,国号吴,正式形成了魏、蜀、吴三国鼎立的局面。

吴国领地处长江以南,土地肥沃,气候湿润,沿海渔盐丰富,江海之上水运发达,商业兴旺,经济繁荣,它的土地面积虽不小,但汉朝统治者不重视南方发展,是真正的蛮荒之地,耕地面积少,本土又是湖泊纵横,陆路交通不便,吴主孙权久有继承父兄之业,重振兴室的夙愿,但是如何扩大领土,向外发展呢?

北面魏国雄踞中原,势力强大,自己的实力不及;西面蜀国,虽然在魏黄初二年(221年)陆逊率东吴精兵,火烧刘备连营七百里,大败蜀军,之后刘备病死白帝城,但是蜀相诸葛亮辅助17岁的刘禅承继帝位,励精图治,不拘一格任用人才,平定南中,七擒孟获,国内安定。自己也无力吃掉蜀国。

这些事情很使孙权烦恼。

一天退朝后,孙权和大将诸葛直谈论历史,说到了秦始皇入海寻仙的事。 秦始皇做了皇帝以后,很想使秦朝统治万年,因此希望自己长生不老,于是想尽办法炼丹求药,后来听信了一位方士的主意,派徐福带五百对童男女入海寻取长生仙药。徐福到过亶洲,那里四季如春,没有冰雪,如仙境一般,但长生不老之药本是世间无有之物,根本不可能找到,回去又怕遭杀身之祸,不敢返回,于是,漂浮到亶洲,居住下来。

“那么,到底有没有亶洲呢?”孙权问道。

诸葛直回答道:“有。听说亶洲的人,有时会来会稽郡卖布,而会稽郡东部各县民众出海航行,如果遭遇飓风漂流就可能漂到亶洲。”

“那为什么不派人去找亶洲呢?”孙权脑中闪出这个念头。秦代既然就有人能到亶洲,如今我江东航海业发达,飞船快艇无数,也一定能找到亶洲,于是孙权就想派人去亶洲。

为了将想法变成现实,孙权还是装模作样地征求上大将军、右都护陆逊和女婿全琮(卫将军、左护军、徐州牧)的意见。孙权担心陆逊等大臣不同意派军队前往虚无缥缈的“亶洲”,故孙权将前往的目的地改为“夷洲”和“朱崖”。因为夷洲就在东南沿海,而朱崖(珠崖)则是今天的海南岛,可是陆逊和全琮还是反对。他们的反对意见,分别记载在他们的传记里。

《三国志·陆逊传》记载,孙权打算派部分军队攻取夷州和朱崖,都事先征求陆逊的意见,陆逊上疏说:“臣愚意认为,天下尚未平定,需要民力来完成当前的大事。如今战事经年,现有士兵减员,陛下忧劳心思,废寝忘食,现在将要图谋远方夷州,以成就大事。臣反复思考,看不出这样做的好处。万里奔袭攻取,风波难以预测;战士改换水土,必定招致疾疫。如果驱遣现有的士兵进入不毛之地,将是想要获益却更受损,想要得利反而受害。再说珠崖地势极为险要,百姓像禽兽一样愚昧野蛮,得到那样的百姓不足以成就事业,没有那样的战士不算是减损兵员。如今江东的人力,已经足以图取大事,只要积蓄力量然后行动就行了。”

陆逊接着说,“当初桓王(注,指孙策)草创根基,兵力不到一旅,但却开创了大业。陛下承受天命,开拓平定了江南。臣听说治乱讨逆,要靠军队作为威慑,农桑衣食,是老百姓的本业。而现在战争尚未止息,百姓还在挨饿受冻。臣愚意认为应该养育士民,宽缓百姓的租赋,使战士们能同心同德,用道义鼓励他们的勇气,那么中原可以平定,天下归于统一了。”孙权最终还是出征夷州,结果得不偿失。

《三国志·全琮传》记载,当初,孙权打算攻取珠崖和夷州,都事先征询全琮的意见,全琮说:“凭着圣朝的威风,向哪里进攻不能胜利?但是他乡异国,被瘴气和大海隔断,那地方湿气毒热,自古就有,士兵和百姓进出那种地方,必定难免生病,辗转互相传染,去了的恐怕不能活着回来,怎么可能得到多的收获?大量减少长江沿岸的兵力,来追求代价高昂的利益,这是愚臣很觉不安的事。”孙权不听。军队出征经年,官兵们生病死去的有十分之八九,孙权为此深感后悔。后来在言谈中提到这件事,全琮回答说:“在那个时候,群臣中有不进言规劝的,臣认为是不忠。”

二、夷州、朱崖和亶洲在哪里

(一)夷洲在哪里?一般来说,夷洲(或夷州)就是当今的台湾。《后汉书·东夷传》有“夷洲”。与此相似的还有“琉球”“琉求”“东番”三个名称。同时期的一本名为《临海水土志》的文献,就明确提到“夷洲在临海郡东南两千里”。“临海郡”也就是今台州市、温州市、丽水市一带,这里的距离计算当有偏差,但已经说明距离相对较近。

《三国志·吴主传》则通过比较“夷洲”与“亶洲”的距离远近,说明了卫温、诸葛直不能到达“亶洲”,而在返回途中登上了离会稽郡较近的“夷洲”,更确证了台湾就是“夷洲”的可能性。

(二)朱崖在哪里?朱崖也称珠崖,曾多次设郡,又先后废除。朱崖就是今天的海南岛。早在汉武帝元鼎六年(公元前111年)就在海南岛上设立九个郡,朱崖在当时本是九郡之一,后来逐渐演变为整个海南岛的代称。按说从这时起海南岛就已成为中国领土,但在东汉末年的混乱状态下,当地形成了一种事实上的独立状态。

吴黄龙二年(230年)卫温寻访亶洲之行失败,使原来进军朱崖的计划直到十二年后才得以施行。《三国志·吴主传》记载:(吴赤乌五年,242年)秋七月遣将军聂友、校尉陆凯以兵三万征讨朱崖、儋耳,获胜。

(三)亶洲在哪里?关于“亶洲”,在《史记》的《秦始皇本纪》中并未出现“亶洲”字样,只说到徐福东渡,“入海求仙人”,访蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山而不得。只有在《三国志·吴主传》中才直言徐福入海“止此洲不还”。关于“亶洲”究竟在何处,学界的观点不一,主要有以下说法:

第一,指日本三岛(九州、四国、本州)。一方面根据地理位置,指出“亶洲去琅琊万里”,古时距离计算一般夸大,旨在说明距离很远;另一方面,在日本当地至今还保存着诸多与徐福有关的宗庙和相关祭祀活动,如在和山歌县新宫徐福公园内立有徐福墓等。

第二,指北美洲的西海岸①。根据《三国志·吴主传》记载内容分析,前往亶洲及当地特产,亶洲有三个特征:

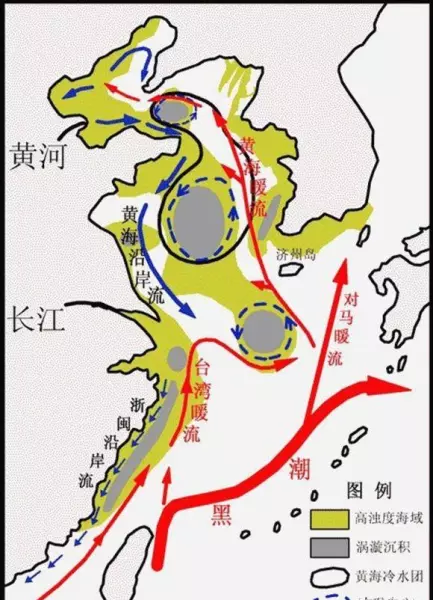

一是前往亶洲要充分利用洋流,从亶洲利用洋流能到会稽;从会稽东,同样能利用洋流能到亶洲。当时,东吴已经开辟了至辽东的海上航线。当时的航海是利用季风和洋流作为海上航行动力。

二东吴到亶洲的距离。对于能到辽东的船队,日本三岛算“绝远”吗?那北海道呢?最多远出700公里,这个算“绝远”的距离?答案明摆着,不能算!所以,日本、北海道不是“亶洲”。剩下的只有一个答案了:“亶洲”就是北美洲的西海岸了。

三是北美洲有麻布。确定了“亶洲”是北美洲,也就知道“亶洲”人织布用的麻,是剑麻。剑麻原产于墨西哥的龙加丹半岛,大多分布于南北纬30°间的美洲。另外,陆地棉原产于中美洲墨西哥南部的高地及加勒比海诸岛,适于在广大的亚热带、温带地区种植。海岛棉原产于南美洲、中美洲、加勒比海群岛。

第三,亶洲在“下南洋”的这个方向,在比南海更为遥远也更为广阔的一片海域的天涯海角上②。这个结论同样是根据《三国志·吴主传》记载内容分析得出的,理由有三:

一是亶洲人“时有至会稽货布”。“布”从何来?它应该来自印度。须知,印度最早生产棉布。

二是印度棉布运抵中土有陆路,也有海路。陆路分为西北一路,从西域进入河西走廊;西南一路,则经由西藏入川。海通之路则更早,古越先民早已开辟“江南-闽南-海南”以至于印度的“抱布贸丝”之路,棉布渡海而至,扬帆西来,成了最早输入中国的印度产品。而海南,作为印度棉布涉足中国的第一站,因其地利,得风气先,而领先于闽南和江南。

三是从棉布原产地角度来看,视野要穿越马六甲海峡进入印度洋,也许“亶州”就在《汉书·地理志》里所说的经由缅甸到达“黄支国”的那一片海域。即从棉布原产地和棉贸世界中心天竺——印度“货布”至会稽,又从会稽“贸丝”至印度,他们丰衣足食,有着数万人家,是海洋文化孕育的一个部族。

(四)我认同亶洲在“下南洋”的这个方向,在比南海更为遥远也更为广阔的一片海域的天涯海角上的说法。基于上述三点理由,再根据《三国志》有关孙权派军队前往的具体地点,补充分析如下:

(1)《三国志·吴主传》记载,“遣将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲及亶洲。”

(2)《三国志·陆逊传》记载,“权欲遣偏师取夷州及朱崖,皆以谘逊。”

(3)《三国志·全琮传》记载,“权将围珠崖及夷州,皆先问琮。”

虽然孙权本意是想派军队前往“亶洲”,而他向陆逊和全琮征求意见时则说成了“夷洲”和“朱崖”。

这足以说明,孙权想去的“亶洲”就在前往夷洲和朱涯的前方,而这前方自然与我们俗称的“下南洋”的方向是一致的!基于同样的道理,如果亶洲方向是日本或北美洲西岸,那么孙权征求陆逊和全琮的意见时,他一定会找一个类似于“辽东”这样的北方地名。

这是因为孙权征求陆逊和全琮意见是想“明修栈道,暗渡陈仓”,不管陆逊和全琮是否同意自己前往亶洲的计划,他都要将卫温和诸葛直的军队派往朱崖方向,之后军队开往哪里?自然是孙权心目中的“亶洲”。

魔术的魅力就在于神秘,揭开了魔术的秘密,魔力全失。探索问题也类似,看似很疑惑的问题,解开之后再回头看,其方法却如此简单。

可以肯定,孙权派遣卫温、诸葛直船队航海的主要目的地是“亶洲”,而“夷洲”只是“搂草打兔子——捎带活”。这是因为徐福的传说对孙权来说,太有诱惑力了!

三、卫温寻访亶洲的过程

(一)卫温未到达亶洲。《三国志·吴主传》记载,“遣将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲及亶洲。亶洲在海中,长老传言秦始皇帝遣方士徐福将童男童女数千人入海,求蓬莱神山及仙药,止此洲不还。世相承有数万家,其上人民,时有至会稽货布,会稽东县人海行,亦有遭风流移至亶洲者。所在绝远,卒不可得至,但得夷洲数千人还。”后来,孙权以“卫温、诸葛直皆以违诏无功,下狱诛。”

黄龙二年(230年)春季正月,孙权派将军卫温、诸葛直率领武士万人航海访求夷洲、亶洲。亶洲在大海当中,长辈老人传说秦始皇派遣方士徐福带领少男少女几千人到海上,寻找蓬莱仙山、仙药,留在亶洲没有回来。他们一代接着一代,现在有了几万户人家。那里的人,有时有到会稽郡来卖布的,会稽郡东部各县民众出海航行,也有人遭遇飓风漂流到了亶洲。亶洲这个地方极远,卫温等人最终也没能到达,只带回几千夷洲人回来。

黄龙三年春季二月,卫温、诸葛直都因为违背了孙权的命令,办事没有成效,投入监狱被诛杀。

(二)卫温登上了夷洲(台湾)。吴丹阳太守沈莹在《临海水土志》中记录了1800年前台湾的模样:“夷州在临海郡东南,去郡二千里。土地无霜雪,草木不死。四面是山,众山夷所居。山顶有越王射的正白,乃是石也。此夷各号为王,分划土地,人民各自别异,人皆髡发穿耳,女人不穿耳。土地饶沃,既生五谷,又多鱼肉。有犬,尾短如麇尾状。此舅姑子父,男女卧息共一大床,略不相避。地有铜铁,唯用鹿格为矛,以战斗;磨砺青石,以作弓矢。取生鱼肉,杂贮大瓦器,以盐卤之,历月余日,乃啖食之,以为上肴也。”③

可以看到,那时候台湾土著的生产生活状态还比较原始,生产力也很落后,几乎还处于“刀耕火种”的原始社会阶段。然而当地气候适宜、土地肥沃、物产丰富,实在是一方等待耕耘的宝地。

四、孙权寻访亶洲的目的

(一)孙权步秦始皇后尘欲让卫温求仙药。根据《三国志·吴主传》记载内容看,孙权特别提及,“秦始皇帝遣方士徐福,将童男童女数千人入海,求蓬莱神山及仙药”的事情。据此有学者认为,这其实就传递了一个信息:孙权派卫温和诸葛直是去寻找“不死药”的。理由是当时孙权才五十来岁,但是这个年纪,在古代已经很老了。孙权的身体也比以前差多了。所以,孙权想要寻找不死药,让自己多活一些时间,也是可以理解的。不过,尽管孙权有这样的想法,他却不能说出来,但他通过提醒诸葛直和卫温秦始皇的事情,实际上已经把这个意思向他们两人传达了。

(二)寻找新的兵源。当时,东吴因为所管辖的地盘有限,因此兵力确实很有限。这在《三国志·陆逊传》里有所体现,“再说珠崖地势极为险要,百姓像禽兽一样愚昧野蛮,得到那样的百姓不足以成就事业,没有那样的战士不算是减损兵员。如今江东的人力,已经足以图取大事,只要积蓄力量然后行动就行了。”而亶洲“止此洲不还,世相承有数万家”,既然已经发展到了数万家,因此肯定有很多人。因此可以说,那里是一个极好的兵源库。

(三)拓宽地盘和增加战略缓冲区,也是孙权派卫温和诸葛直前往的一个重要目的。尽管那时候的人,对于海岛并不是很重视,他们最想做的,还是“问鼎中原”。但是有这一方地盘,还是不错的。再说了,有海上地盘,一旦打不赢的时候,还有一个战略缓冲。

我认为,上述所谓的孙权三个目的,都是孙权的真正追求,理由有三:一是就算亶洲真是徐福当年去的“仙岛”,因为根本没有“仙药”徐福才不敢回来,孙权应该清楚这一层道理,另外孙权身体一直健壮,他活到了252年,也就是孙权要过了22年后才去世。二是兵源对孙权很重要,但是亶洲离东吴极远,就算当地人多,孙权派出的舰队就算万事顺利,这些船只能运多少人呢?三是亶洲离东吴极远,东吴也不可能占有其地盘,更不可能成为自己的战略缓冲区。那么孙权派万人规模的待舰队前往亶洲做什么呢?

(四)孙权想开辟海上贸易通道。根据《三国志·吴主传》记载内容看,除了传述“秦始皇帝遣方士徐福,将童男童女数千人入海,求蓬莱神山及仙药”外,还说徐福等人及其后代在“亶州”繁衍生息,世代相传,已有人民数万家,而且这些“亶州”人“时有至会稽货布”,会稽人出海,也有“遭风流移至亶州者”,这样说来,“亶州”与会稽之间早就有了贸易关联。

然而,孙权兴师动众派万名甲士却未能寻访到亶洲,这对带队的卫温和诸葛直来说压力是很大的,因此他们在回军途中登上夷洲岛,掳掠几千个夷洲人回来,算是给孙权交账,孙权自然是不满意的,加上陆逊和全琮等重臣原本就反对本次远航,为了平息众怒,孙权只得将卫温和诸葛直下狱,并杀害。

其实,孙权错就错在不应该向陆逊、全琮等大臣隐瞒自己派遣卫温远航的真正目的,孙权的错最后只能由卫温和诸葛直来承担,因为孙大皇帝什么时候错过?皇帝从来不犯错!

五、卫温远洋探险的重大意义

(一)卫温和诸葛直等人是史料记载的最早到达台湾的人。从表面上看,孙权这次劳师动众,派出一万人,回来时只从夷洲带回区区数千人,的确是亏了。可是卫温、诸葛直等人给台湾当地人带去了先进的工具和技术,促进了台湾的经济社会发展。更重要的是,自此之后,台湾在经济、文化等方面同大陆的联系逐渐密切,直至成为中国的一部分。

(二)孙权主导的亶洲远洋探险意义重大,但是孙权因噎废食使得东吴没能真正成为一个海权主导的国家。“英雄无觅孙仲谋”,一代英主孙权的逻辑是,“亦有遭风流移至亶洲者”,为什么卫温、诸葛直二人“遭风流”到不了亶洲?这是“违诏”。

其实孙权开启前往亶洲远航的探险是有勇气的,他的想法也是对的,既然亶洲人能顺着洋流来到会稽,那么我们也可以利用洋流前往亶洲。但是,任何探险是有极高的风险,卫温和诸葛直未能到达亶洲也是可以理解的,更是应该理解的。孙权仅仅是为了自己的颜面和尊严杀害卫温和诸葛直,这是关上原本将要开启海权主导国家之大门。

常言道,用人不疑,疑人不用。如果孙权不诛杀卫温和诸葛直二人,继续支持他们的航海事业,也许,历史可以重写……

(二〇二二年八月七日星期日于丽水)

注:

①小狼发布在《知乎》上的文章:卫温、诸葛直浮海所求的夷洲、亶洲在哪?

②腾讯网转引《经济观察报》文章:东吴用政治理性打造国家海权

③卢弼著《三国志集解》(柒),上海古籍出版社,2009.6(2019.9重印),第2940页