导读:

在《三国演义》中,关云长千里走单骑、过五关斩六将的故事脍炙人口,每个人都耳熟能详。它成为关二爷忠肝义胆的象征,也是其赫赫一生的重要战绩之一。

话说刘备的军队在当阳长坂坡被曹操击败后,刘、关、张失散。其中关羽被曹军所困。在好友张辽的劝说下,关羽同意暂时归降曹操,但提出了几点要求:一是降汉不降曹、二是要确保兄嫂安全、三是如有刘备消息要立即离去。曹操同意了关羽的要求。并封他为汉寿亭侯,赐给“赤兔马”。

一天,关羽得知了刘备的消息,就立即向曹操请辞,但曹操故意避而不见。关羽无奈,只能挂印不辞而别。但因为没有得到曹操的公文,一路上遭到了层层拦阻,关羽凭借超强实力,过五关斩六将。这时,曹操也派人送来了公文,后面的路程得以畅通无阻,最终顺利与刘备会合了。

千里走单骑

我们看到,关羽之所以一路上受阻,是因为曹操没有给他发放公文。各关卡的守将没见到公文,才不放行关羽一行。

这里所说的公文,就是古代通过关戍时所需的通行证,也叫通关文牒。

古代中国是农耕社会,而小农家庭经济是农耕时代最大的财政来源。古代最重要的税就是人头税和土地税,因此,要最大程度的把农民束缚在土地上,才能保证国家的税收。

但是,人员总是有流动的,如探亲访友、经商等。为了控制人口流动的规模和维持社会秩序,古代就以通关文牒进行管控。通关文牒在汉代时称为“传”,隋代时称“公验”,东汉至唐代称“过所”,宋代又称为“公凭”。它用木板制成常五寸大小,外加封木一块,上面盖有御史印章,即所谓的“出关之符”,也叫“通行证”。

通关文牒

明朝的通行证,叫做“路引”。明朝在全国交通要道的关口和渡口,设有巡检司盘查行人,没有政府路引的不准通行。大明法律规定:没有路引离开住地一百里,便作为偷渡关津论罪;如果是军人,便作逃军论处。军民越过边界,没有路引,则作为叛逃罪处死。

实行通行证的目的,一是为了限制农民人身的流动,把人束缚在土地上,稳定社会秩序。二是为了对外国人、物资运输等进行有效管理。

1、西汉通关文牒:传

传是居民出入城门的凭证,没有这个凭证,就会被认为是流民。它是户籍制度的组成部分,在春秋战国时已开始使用。《墨子·号令》:

“诸城门若亭,谨候视往来行者符,符传疑,若无符,皆诣县廷言,请问其所使。”

苏武出使匈奴所持的符节,就属于“传”。苏武被匈奴扣留下来牧羊19年,他持节不屈,就是因为有“传”在,“传”就是他的精神支柱,他坚信有一天会回到祖国的。

2、隋代通关文牒:公验

隋代开通了通往西域的北、中、南三路交通枢纽,同时贯通了南北的运河。此时,对商人、外国人的管理就显得很重要了,为此,隋代实行“公验”制度。公验也可做为古代舶船的出海凭证。舶商出海贸易,须由市舶司核准发给公验。公验写明船上人员姓名、职务,舶船形状,所去国家、地区。后附空纸,登载带出和买回货物种类、数量,以备市舶司检查抽分。不请公验擅自出海,视为私贩,犯者杖一百七,舶船、货物没收。《隋书·高祖纪下》:

“庚寅,勑舍客无公验者,坐及刺史、县令。”

3、东汉至唐代通关文牒:过所

过所是古代通过水、陆关隘时必须出示的交通证明书,作用同汉代的传。唐朝时期,中外贸易往来频繁,为了保证正常的商业贸易往来,稽查行旅,防止逃漏税、赋役、拐卖人口以及防止境外人员的破坏活动,实行严格的过所制度。

唐朝的过所由中央尚书省或地方都督府或州颁发。失落过所须审查后才予补发。领到过所者,就可以照规定的路线,从西北边疆到东南沿海,迢迢万里,通行无阻。

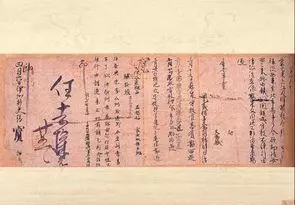

在《西游记》中,唐僧去西天取经时,随身所携带的公文就是“过所”,每到一国需加盖该国印玺方可通过,西天回来后皇帝还要检查公文上的印章,确认他是否真的去过西天。

唐玄奘公文复原

在《三国演义》中,关羽被迫过六关斩六将。其实这番杀戮本可避免,如果曹操能及时向他发放“过所”的话。《唐六典》中有规定:

凡欲过关津者,“先经本部本司请过所,在京则省给之,在外则州给之。虽非所部,有来文者,所在给之。”

4、宋代通关文牒:公凭

公凭也叫凭由,是官府发放的证明身份、所有权、财务收入等方面的文字凭证。民间类似性质的文据也称凭由。宋朝时,在征收赋税之前,县署先给民户一张凭由,在凭由上写明了应缴的税项及数额,作为纳税通知单,也称由子或单子。农民纳完税后,也发给他们已纳税的凭由,作为纳税凭证。佃客如迁移他处,也要由地主给予凭由,做为身份证明。宋 苏轼 《论高丽买书利害札子》中写道:

“臣窃谓立条已经数年,海外无不闻知,而 徐积 犹执前条公凭,影庇私商,往来海外,虽有条贯,实与无同。”

5、明代通关文牒:路引

明朝实行的是里甲制或称保甲制,严禁农民离开属地。"以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,余百户为十甲。甲凡十人。岁役里长一人,甲首一人"。路引就是提供给有特殊需要流动的人。明《大诰》要求工、商之类无论远近,水路,都需要路引明白开明,且随身携带。《大明律》中则规定:

"农业者不出一里之间,朝出暮入,作息之道相互知"

而《明会典》也有规定:

凡无文引,私度关津者杖八十,若关不由门,津不由渡,而越度者,杖九十。若越度缘边关塞者,杖一百徒三年。因而外出境者绞,守把之人,知而故纵者,同罪。失去盘 诘者,各减三等,罪止杖一百。

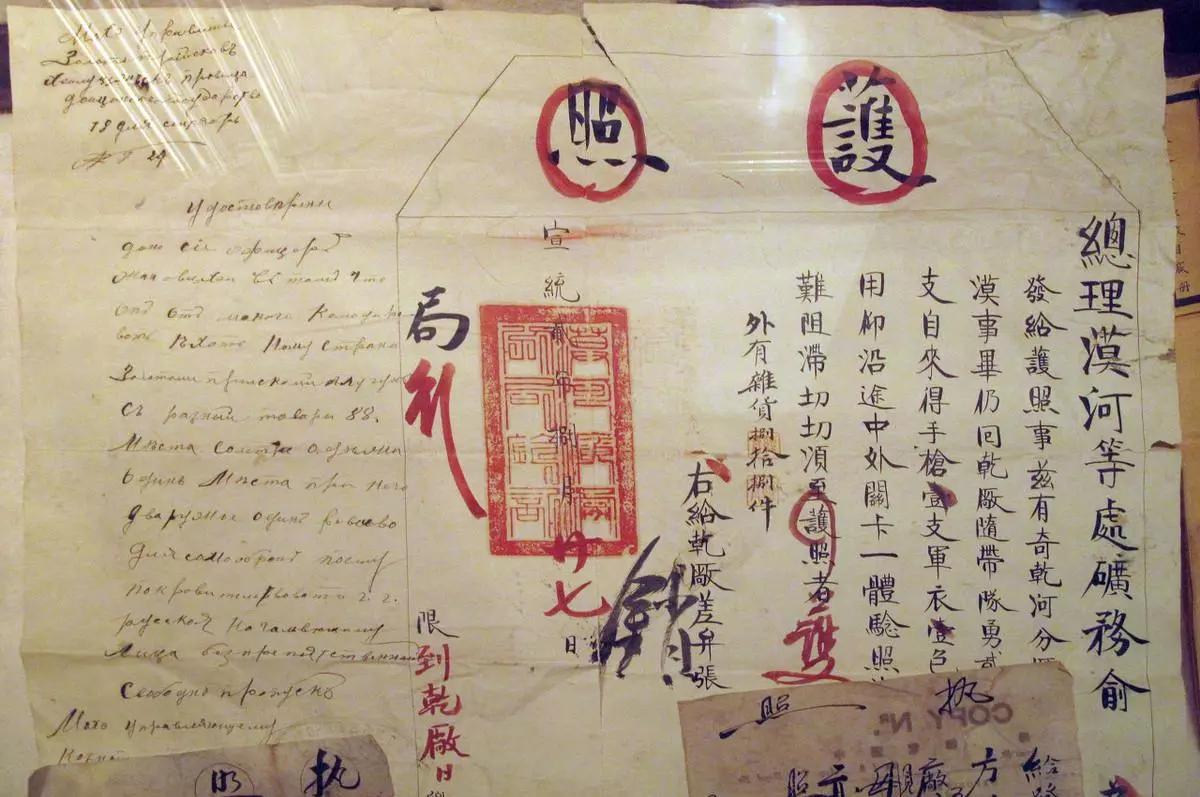

直到1689年,清朝政府才将“通关文牒”改名为“护照”。并在当年发放了“信函式集体护照”。

1840年以后,由于与西方列强签订了不平等双边条约,清政府被迫授权驻在中国境外的领事馆或海关,为中国人发放型式不一的护照。这是“单人单纸”式中国护照的雏型。有两种类型,就是“内地游历护照”及“华工护照”,但发证机关不统一。直到中华民国时期,中央政府才制定了比较完整的护照制度。

新中国成立后,印制并启用了中华人民共和国护照,制定了护照的印制、颁发、使用和管理制度。从此,中华人民共和国护照,成为在海外的中国人最值得最赖的护身符,因为,他们知道,在护照的背后,有一个强大的祖国!

宣统时期的护照

中华民族五千年的历史,何尝不是一份通关文牒呢?从秦始皇统一中国开始,到新中国的成立,中国历经朝代的更替。曾经的朝代、国号就是通关文牒上的印玺。每个朝代都在这份通关文牒上留下了痕迹。

人生也是一张通关文牒,我们面上的皱纹就是通关文牒上的印玺。从无知的幼童到快乐的少年、长成充满理想的青年、但无可避免进入无奈的中年,再到耄耋老年!每道皱纹,都是人生的印记,脸谱记录了我们的人生历程!

我们的记忆又何曾不是一份通关文牒?曾经沧海难为水,除却巫山不是云!每个人心中,都有几段刻骨铭心的记忆!而这些,都成为“记忆通关文牒”上的印玺。

每个人都有一份属于自己的通关文牒!