宋唯源始终在坚守着中国的、本土的、民族的、古典的东西。以为中国画不能与西方绘画接轨,它是差异于西方绘画而自立存留的画种,举起了复苏中国画“古典之美”的旗帜。他提倡中国绘画的地道性并首次推出了中国画的“血缘论”,主意中国绘画要血脉纯粹,组成“诗书画印”四者并重的绘画理念,复苏中国古典绘画精力。这是使中国画走入当代,一起不被西方艺术所同化的先决条件和必由之路。宋唯源在倡议中国画古典美的一同,对于中国古代的优异传统举行了完整的学习,宋唯源的画从中国久远的、传统的绘画宝库中挖掘、开发,他复旧再革新,他的绘画有今天的风貌,是因为他能在取之不尽的中国绘画宝库中,“用最大功力打进入,用最大勇气打出来”。

——力予

宋唯源

宋唯源,字胤儒。1984年毕业于中央美术学院国画系并留校任教,英国剑桥大学《世界名人录》入典名人。师从叶浅予、李可染、李苦禅、蒋兆和等众多艺术大师。对中国画人物、山水、花鸟、书法、篆刻、诗词、中国画鉴定等方面均有较高造诣,并精研古琴、京剧。其绘画才能得到日本著名艺术大师加山又造的高度评价。1991年宋唯源先生开始海外讲学游历十年,对中西方绘画进行了深入系统研究,倡导中国绘画“血脉纯正”。作品被国内外各大美术馆及个人广泛收藏。

艺术年表

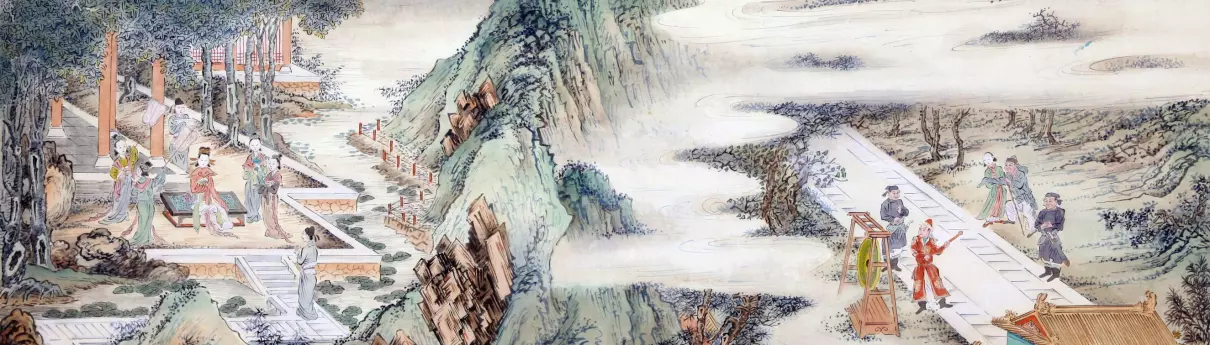

1980年以第一名的成绩考入中央美院叶浅予中国画实验班;1984年毕业作品获叶浅予奖,并留校任教,担任卢晨和姚有多助教;在中国美术馆举办的《全国青年水墨画展》获优秀奖;为世界著名男高音歌唱家帕瓦罗蒂制印;为天津塘沽新港创作60平米壁画《洛神》;为天津新港宾馆、天津凯悦饭店设计外观;1988年在中国美术馆举办个人画展;1989年对中国工笔重彩人物肖像教学进行改革,吸取中国历代人物肖像画之精华,结合教学进行了大胆的尝试,对于当时的中国人物画教学理念产生了巨大的冲击效应。艺术成就编入《中国当代名画家辞典》;1993年入选英国剑桥大学《世界名人录》;在加拿大U.B.C大学展览馆举办个人《中国画作品展》;1994年在加拿大U.B.C大学举办个人《摹印展》摹刻中国历代名印贰佰余方;1995年在加拿大温哥华工艺美术馆举办《说印》展;2008年在美国洛杉矶市政府举办个人画展;2009年为张艺谋鸟巢版《图兰朵》配置中国画背景图;出版《宋唯源诗词文本》;录制《收藏天下》专题系列片;北京国子监孔庙举办《尚有古贤 宋唯源艺术展》;作品被北京孔庙国子监博物馆收藏;在日本东京椿山树美术馆举办个展;2015年12月,作品在首都博物馆展出并收藏;2016年3月,应邀参加李可染画院举办“写意风骨人物展”;中央数字书画频道天津新闻中心举办《宋唯源诗书展》;2016年6月,作品在内蒙荣宝斋展出;2016年7月,应邀参加书画频道名家邀请展。

朱颜秋霜

无目盘只

进士钟馗

几人明白

洞中数日

罢门而去

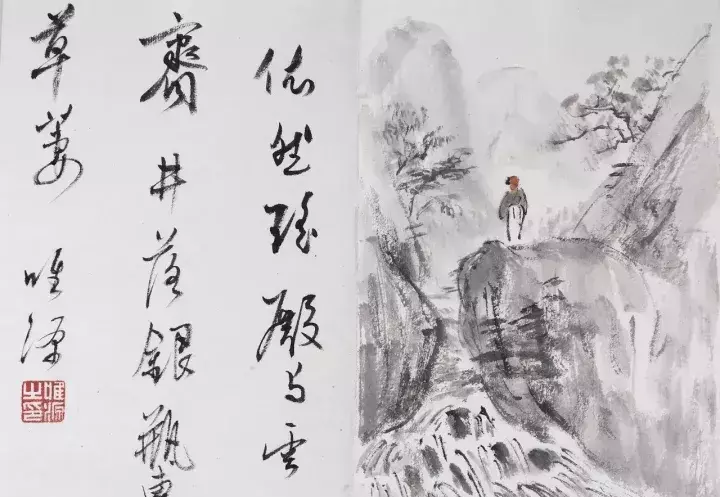

山水册页之一 31x24cm

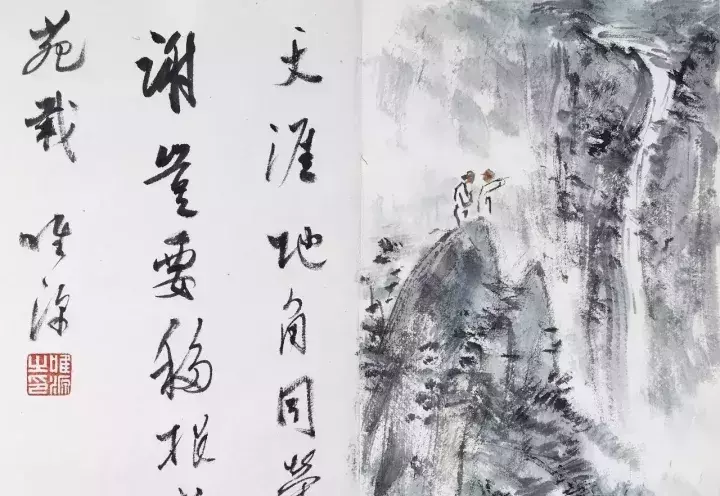

山水册页之二 31x24cm

撑荷叶伞

东坡畏犬

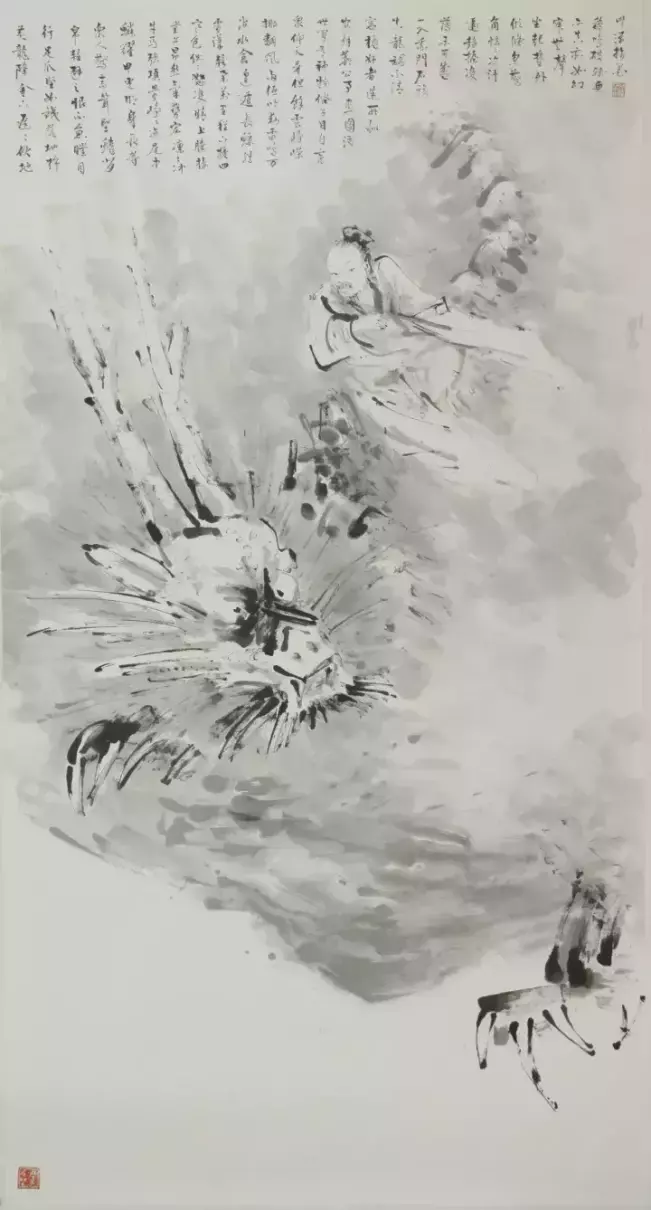

黄龙入梦

挑灯看剑

《图兰朵》局部一

《图兰朵》局部二

《图兰朵》局部三

《图兰朵》局部四

文_ 宋唯源

邓石如、包世臣以降,碑帖之争不辍,影响至今。果真有碑帖之分吗?在印刷术的初级阶段,优秀法帖不得付梓刊印,仅靠响拓摹写传世,使得书法精神大坏,后人无法得其精髓,全赖摹刻上石,原作精神得存大略,故有碑学兴起。而其风蚀败坏之迹,亦成为后世书家追逐效法之兴味,致使古法变乱,贻害于今。今天大量的考古发现,借助媒体广为传播,简牍的出土、魏晋残纸的发现、秦汉墨迹的现世等等,似乎为我们揭开谜底。我以为“碑书”并不存在,书法就是书法,并无二置,更无所谓“碑”“帖”之分了。

金石味的遗风

碑碣的风化剥蚀,使得碑刻字迹,表面效果丰富多变,披上了一层历史沧桑感的外衣,为近代审美所推崇,似乎以此作为评判书法的第一要素。在批判明清馆阁体的同时,这种追逐金石斑驳的书风,在近世已形成书法的主流,康有为将其弘扬推广到极致。当今书法努力模仿石碑刀刻痕迹,线条粗俗刻板,字型乖张造作,加之日本少字派、墨象派对国人的影响,使书法已沦落为空洞的、自我表现的形式主义的产物。书法原本的人本意识、心灵脉动荡然无存。窖藏青铜器的出土,使我们看到数千年前光灿如新的器物,与我们印象中锈迹斑斑的青铜器大相径庭。器物铭文,字口清晰流畅,这才是庐山真面目。故齐白石云:“深入古人骨体,却无古人皮毛”。此乃真正的大师见地。舍本求末在皮毛上下的功夫太多,追求铜器石刻的物理性损害效果,真正的书法精神能够存在吗?金石味的追求并非书法的本质,好友萨本介兄诗云:“鼎彝堂而皇,道咸遇乖张,误从斑斑锈,学作刻舟郎”。

执笔法的遗失

日本人对书法重视超越了国人,上升到一种精神追求、道德理念的高度,故称书法为:“书道”。而国人从末将它推崇到如此高的境界。他们知注重的是心性的修为及人格的完善。书法仅为小道,故定意义为“法”,从字面直解就是,“书写方法”。“法”是技术层面的东西,自由其“法理”。它无外呼执笔方法、用笔、用墨、以及落笔在纸上的角度、压力、速度等问题。最紧要的仍然是执笔问题。

魏晋以前的书法理论典籍中,很少谈论技术问题。大多是论述书写状态及字面效果,因其技术层面问题是众所周知的,如同我们今天使用筷箸一般,因而未见缀述。随着后世对书法的热爱及重视,书法逐渐成为仕途进阶的手段,书法技术亦就束之高阁了。从技术角度讲仅存卫夫人“去笔头二寸”及王羲之“夺笔不脱”而已。而后来苏东坡“执笔无定法”,赵孟頫“用笔千古不易”均处于一种迷茫状态。

智永的“五字执笔法”是我们今天的执笔津梁,然我们以此并不能洞达魏晋古风。结论只是是执笔法误传,或注释偏差。(当然有些人会指摘“人心不古”如何以达?我个人以为这是不求上进的一种逃避推辞罢了)。执笔法如此重要吗?否则钟繇不必掘韦诞墓,寻蔡邕笔法了。逸少寿仅五十有九,大令行年四十,其书法数千年无人逾越。何故于此?非后人才情顽劣,亦非用力不勤,实笔法不传矣。今观魏晋残纸,书家多为下里巴人,然其书迹天真浪漫,不让右军,全在其时书法技术开明,点划自入法理,天趣昂然,书者心无牵挂,心性流露。推想去,我们倘亲见右军执笔,不出百日,人人自可逾乎“兰亭”。

功用性的遗变

书法的立轴形式出现,便成为要展示给别人看的东西,其潜台词是要给别人欣赏夸赞的东西,因之与上古书家心态从此分道扬镳。心灵上的离经叛道,也就使我们的书法艺术形成了重要的分野,即“功用书法”和“艺术书法”。

书法的蒙生,原本是一种记录功用,“石鼓猎碣”“泰山刻石”“兰亭序”等等,都说明了这一点。书写者以记述为目的,心系于所表述的内容。书写过程中的情绪波动,像心电图般的透过书法如实地传递出来,而形成我们看到的优秀作品。在记述的形为过程中,所产生的形式美感,逐步发展形成为一种独立的艺术形势。近世,书法的功用性逐步走向衰亡,而它的纯粹艺术表现得以申张,这种从功用向艺术的转形,也是使书法日薄西山的成因。

艺术强调自我,注重形式感。有意区别于人,使书法在其功用阶段时的自然抒发,沦落为做作和虚伪。追求章法的怪诞、笔法的霸悍、墨法的绘画性,使书法作品狂躁而不真实。这与功用书法中流露出的自然天成艺术美,心灵与形式相契和的包蕴着作者心灵脉冲的作品,早已南辕北辙大相近庭了。