近年社会流行起找旧谱、收旧匾、看牌坊,以编写包括家谱、统计科举人员在内的各种地方史料。在这些资料当中,记载着有关明清时期其家族或其地方人物时,总会出现拔元、贡元和明经进士、岁进士、世进士等衔头,并将其归纳于如状元、会元、解元科举第一名和进士之类。

话说这些衔头,必须先了解明清科举考试程序。明清科举分为童子试、乡试、会试、殿试四个等级。童试,不论年龄大小参加童试者,称之“童生”或“儒童”。童试首先参加县试,合格者参加府考,亦称府试,合格者再参加院试。院试是由省级最高教育长官学政主持,合格者录取为“生员”,俗称秀才,自称邑庠生,尊称茂才。秀才也分三个等级,第一等叫“廪膳生”,全称叫“廪膳生员”,简称“廪生”,由官府发给助学金;第二等叫“增广生员”,也叫“增广生”,简称“增生”,本来是指扩大录取的,后来专门成为生员中的一个等级;第三等叫“附生”,也是属于扩大录取的,后来成了生员最低等级。增生、附生不享受官府助学金。所以,很多宗谱中会看到某些祖先是廪膳生或增广生或附生的。

生员可以进入官方的府、厅、州、县儒学,称为“入学”;或选为国子监的贡监生。所谓贡生,就是挑选府、州、县生员中成绩或资格优异者,升入京师的国子监读书。监生指贡生以外的国子监学生,包括优监、恩监、荫监、例监等。优监是从增生、附生中选优入监;恩监是有一定品级的官员,经皇帝特许,准许送一子入监读书;荫监是官员因公牺牲,儿子入监读书;例监只要花钱就能买到,不是秀才而欲应乡试,就可以通过纳捐取得监生参加乡试。

乡试,生员可以参加三年一次的乡试,一般在秋天举行,故又叫“秋闱”,或者叫“大比”。乡试是在本省的省城,主考官、房考官由皇帝临时派遣,如光绪十九年(1893)春,因第二年即1894年正好是慈禧太后的六十大寿,为了表示庆祝,本应在次年的乡试便提前一年举行全国癸巳恩科乡试。殷如璋任浙江乡试大主考,因鲁迅祖父周介孚与他是同榜进士(同年),犯科场贿赂罪,而被革职入狱;我十五世祖阮汝昭乾隆丙辰、戊午年两次任山西乡试房考官。考上称“举人”,第一名叫“解元”,第二名叫“亚元”,第三至第五名称“经魁”,第六名叫“亚魁”,第七名以下均称“文魁”。

会试,是礼部对各地举人的考试,乡试后第二年春天在京城贡院举行,因此亦称“春闱”。该考试也是三年一次,每次考三场,每场三天,是四个等级考试中最辛苦的。考中者为贡士,第一名叫“会元”。

殿试,相当于对贡生的复试,只考一天,是对会试录取的贡士进行一次重新排名的考试。如会稽吴融表祖父马传煦,清咸丰己未科(1859)会试会元,殿试二甲第二十四名,朝考一等第十七名。殿试是由大学士等代皇帝亲临主考,由读卷官拟定前十名的考卷,呈送皇帝决定名次。取中者俗称“进士”,谓之“天子门生”。名次写在黄纸上,称“金榜”。按成绩分为三甲,即“进士及第”“进士出身”和“同进士出身”。第一甲进士三名,就是“状元”“榜眼”“探花”。二甲第一名称“金殿传胪”,三甲第一名称“玉殿传胪”。考中进士以后,还要进行一次“朝考”。朝考主要是为了选拔庶吉士,进入翰林院深造;没有被录取为庶吉士的进士予以授官。

除三年一次科举考试外,凡遇重大庆典,如登基、万寿等节日,额外加开乡试、会试,称之为“恩科”。如先舅公章锡光就参加清光绪甲辰年(1904)慈禧70寿诞“恩科”会试,贡士第六十六名,殿试三甲第一百四十八名进士,朝考二等四十名。

为广泛招揽天下人才,清康熙十八年(1679)首开博学鸿词科,允许各省学行兼优、文辞卓越的士子,参加朝廷的考试。名列一、二等者,授予翰林院官。雍正时期又两次下诏各省举孝廉方正,此后历朝皇帝皆开孝廉。晚清时期,为了选拔新式人才,又特设经济特科考试等。如会稽道墟先舅公章锡光四次上京会试不第,光绪二十四年(1898)就考取经济人才特科,授四川合县知县,而其母不允,嘱须三考(府试、乡试、会试)出身,方可入仕。

大致了解了明清科举制度后,再来说一说旧谱、旧匾、牌坊和有关地方史料上的拔元、贡元和明经进士、岁进士、世进士等。

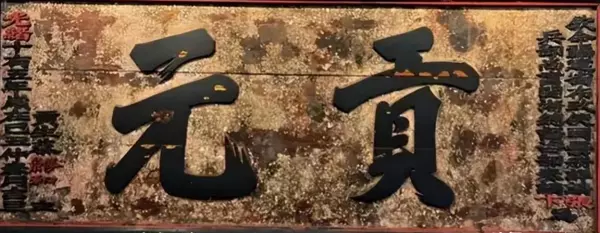

人们见到“拔元”“贡元”这几个字,首先就会想到它是科举的头衔,只不过不知道它属于哪一类的第一名?

生员参加拔贡是进入国子监主要途径之一,是国子监诸多贡生(恩贡、副贡、岁贡、优贡、例贡等等)中地位最高的。清朝制度,拔贡初定六年一次,乾隆中改为逢酉一选,也就是十二年考一次。每府学二名,州、县学各一名,由各省学政从生员中考选,保送入京。拨贡生简称“拔贡”,在国子监学习三年后可以不用参加科举而直接由吏部选用。当然中间还得经过一次考试,名曰“朝考”,在朝考中获得第一名的拔贡,即为“拔元”。

百度对“贡元”有多种说法,一为各省贡生的第一名称之为贡元;二是各省乡试第六名举人,称为贡元;三为凡是贡生皆可称为贡元,是对贡生的尊称。我愚见,第一种和第三种较为可信。先祖父阮廷藩于光绪己丑年(1889)院试第五名生员,乡试屡落榜,丙申年(1896)参加省内拔贡,获得第一,称之“贡元”,授平湖县儒学训导。先祖父又于参加丁酉年(1897)、癸卯年(1903)两次乡试,已被房考官“荐卷”,可惜运气差了这么一点点。

清代国子监,名义上是国家最高学府,但实际上已沦为科举附庸。贡监生出身者,哪怕是“拔元”“贡元”,其地位不及举人、进士。

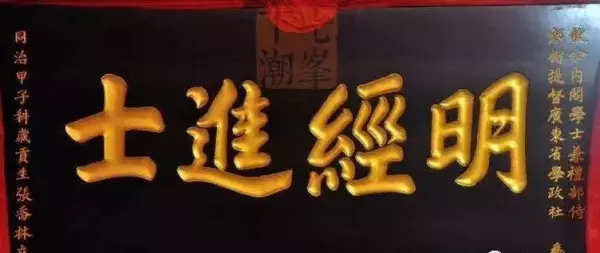

清代官方根本没有“明经进士”这个说法,是那些爱慕虚荣的人自欺欺人所为。在通常情况下,明经进士是清代对国子监贡生的别称,不是正式进士。不过,除正规科举以外,清代也有博学鸿词、经济特科、孝廉方正、经学科等选拔人才的方式。其中经学科始于乾隆十四年(1749),乾隆皇帝下旨令大学士九卿及各省督抚,保举精通经学(具体指五经)之人,这些被举荐者通过考试便可授官。因此很多经学出身的人,自认为“明经进士”。署“明经进士”匾额者,或只书“明经”不缀进士的人,多为国子监贡生出身。

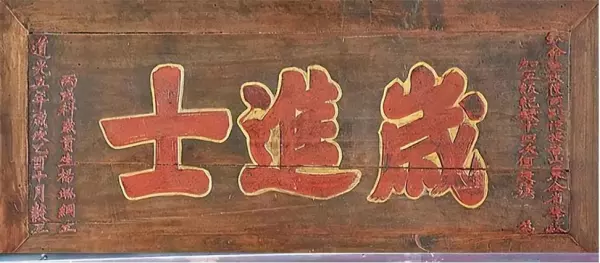

岁进士是岁贡的雅称,不是殿试的进士,所以这种匾额属于假冒伪劣产品。前面说过,国子监的学生中的岁贡生、恩贡生,虽不及举人、进士,但社会地位较高。亲戚朋友为了恭维他们,便以“进士”称呼。某些人为了体面,便沽名钓誉花钱在家中堂上悬上进士匾,可又悖于朝廷礼制,不敢明目张胆地写“进士”,故而加上“岁”“恩”等字,但字体一般都很小。简而言之,“岁进士”即岁贡生,“恩进士”即恩贡生之意。

社会上还有“乡进士”“京进士”之匾额及称呼。如绍兴陶堰秋官里进士牌坊西首的辅坊,刻有明“丙午科乡进士陶谘、陶诰”等字。乡进士,即本乡举人,是乡试举人的别称。又如上虞崧厦章陆村曾有碑坊,碑刻“正德丙子科京进士陆”。碑上之陆,乃明正德年间陆璯,在顺天府中举。顺天府,在京。因为不在浙江中举,不能以“乡进士”称,故以“京进士”称。

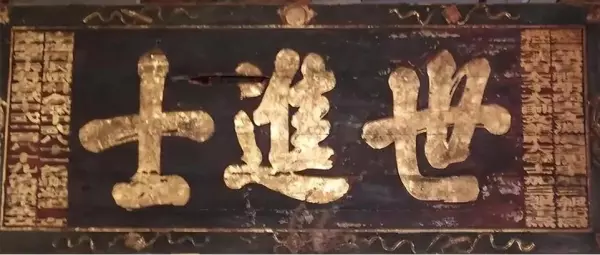

“世进士”,是指有血亲关系的两代或多代人相继进士及第。杭州萧山“世进士第”豪宅,是清代康、乾时期建造。该宅主人名王宗炎,乾隆四十五年(1780)进士;其子王端履,嘉庆十九年(1814)进士。因此,悬挂了“世进士第”题匾。当然,也有祠堂所挂“世进士”的匾额,多系后人杜撰。其祠堂悬挂的全是拨元、贡元、岁进士、恩进士这一类的匾刻,而没有一个真正的进士匾额,所以谈不上一门多进士。但毋庸置疑,这些宗族祖上能出举人、贡生已经是很了不起了,毫无疑问是当时当地的名门望族。

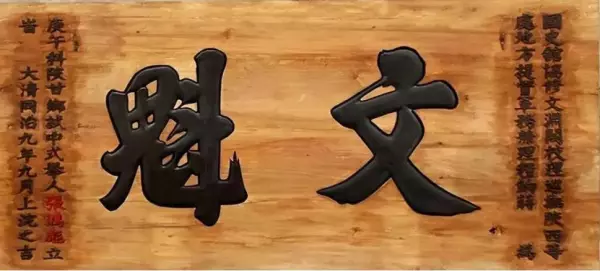

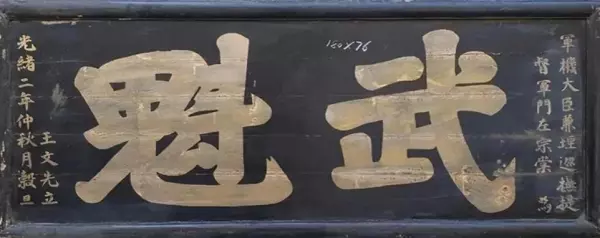

“文魁”“武魁”匾额。“魁”的含义往往有第一、为首的意思。“文魁”一般都是指举人,众所周知,乡试第一名称“解元”,第二名称“亚元”,三、四、五名称“经魁”。民间习惯将乡试前五名统称为“五经魁”,故而猜拳中便有了“五经魁首”之语。考中举人,朝廷会赐银建碑、立匾,但在书写有统一规定:凡列在五名以后的,不能书“经魁”,而只能统一书“文魁”。武科举也是如此,匾额上书“武魁”。

那么真正的进士、举人匾额应该是什么样式的呢?一般按清代规定,进士、举人匾上“进”或“举”字一侧,要写上该科乡试或会试考官姓名,有几个写几个,并且要将考官的官衔一一列出。“士”或“人”字一侧,则要写上中式具体年份,会试第几名,殿试第几名第几甲进士,或乡试第几名等信息,最后书写自己的名字。

六笔先生年二十九夜于隐山草庐