五四精神,历久弥新

——艺术歌曲《问》探寻溯源及美学分析

一、探寻溯源

“艺术歌曲”是由诗歌与音乐结合而共同完成艺术表现任务的一种音乐体裁,其名称因浪漫主义音乐大师舒伯特的作品而确立,成为一种独立类型的歌曲种类。它结合了优美旋律和人声两个最具有普遍感染力的音乐因素,使艺术歌曲具有较强的表现力和欣赏性,是十九世纪浪漫主义音乐一种独特的艺术表现形式。

“艺术歌曲”的起源,可以追溯到中世纪早期游吟诗人的诗歌吟唱,真正的成型是在十四世纪末十五世纪之初,开始为诗歌谱曲。它是18世纪末19世纪初欧洲盛行的一种抒情歌曲的通称,其特点是歌词多采用著名诗歌,是音乐与诗歌的完美结合。下面我们来具体说说:

艺术歌曲真正的成型是文艺复兴时期(14-16世纪),思想家和艺术家们一方面复兴古希腊和古罗马文化;另一方面要求摆脱宗教束缚,向往世俗的享受。于是,整个文艺复兴时期的音乐风格和音乐生活都发生了很大的变化。紧接着就是思想启蒙运动(17-18世纪),即反封建、反教会的思想文化解放运动,当时的歌曲作者开始主动接受新的思想,艺术歌曲得到了海顿、莫扎特、贝多芬等大师们认可和保护。这样一来,大批的音乐家致力于艺术歌曲的创作,并积极地为一些文艺巨人的诗歌谱曲,这对艺术歌曲具有很大的推动作用。19世纪中叶,这是德国浪漫主义诗歌全盛的年代,歌德、席勒、荷尔德林、海涅都是再熟悉不过的名字,“艺术歌曲之王”舒伯特,他仿佛就是为艺术歌曲而生的,以浪漫主义诗歌为歌词,写了大量的艺术歌曲。此后的舒曼、勃拉姆斯、马勒、沃尔夫等作曲家在这一领域中的努力,使得德奥艺术歌曲在19世纪西方音乐中居重要地位。

盛产艺术歌曲的另一个国度是意大利,与美声唱法的成长同步,从17世纪中期到18世纪末作曲家谱写了许多作品。随着时光,艺术歌曲成为古典音乐的一个重要组成部分,世代传唱至今。

艺术歌曲的特点:1.歌词与音乐都是创作的,不同于民歌的口头流传,文本有待于后人的采风、记词、记谱;2.独唱由钢琴伴奏,不同于歌剧、也有异于室内乐或交响乐中的声乐部分。

艺术歌曲是创作歌曲,但创作歌曲不一定是艺术歌曲。英语的song一般翻译为歌曲,法语的chanson往往直接音译为香颂,它们也都是作词和谱曲的,然而并非艺术歌曲。

区别在于,艺术歌曲对于歌者在声乐上是有着独特要求的,歌者首先需要受过美声唱法的训练。然而,演唱艺术歌曲又是与演唱歌剧完全不同的。这固然是由于两者艺术上的差异,歌剧是戏剧化的、多样性的,艺术歌曲则更多是抒情的;也因为歌剧是在大的场所比如歌剧院演出,而艺术歌曲是在沙龙或者小剧场,前者需要富于穿透力的嘹亮,后者更多是细腻感性的表现力。换言之,歌剧是戏剧性、抒情性并举,高潮总在黄钟大吕,声入云霄之间;艺术歌曲则是高山流水,徜徉在浅唱低吟,余音袅袅。

中国艺术歌曲出现较晚,迄今不满百年。“五四”时期,在新文化运动的推动下,我国的近现代艺术歌曲才真正有所发展。如萧友梅。

赵元任、黎锦晖、黄自、青主、刘雪庵、江定仙等创作者几乎都是写的艺术歌曲,他们这些早期启蒙者的名字已被刻入了20世纪中国音乐史。“五四”时期,所创作的歌曲大部分体现了反帝、反封建的思想,在一定程度上反映了人民群众的进步要求和心声。如:萧友梅的《问》,赵元任的《教我如何不想他》,黎锦晖的《可怜的秋香》,尤其是萧友梅的《问》在艺术上有新的创造,使人感受到“五四”时期那种蓬勃的时代精神。萧友梅先生的歌曲《问》大约完成于1920-1921年间,是我国最早的一首艺术歌曲,此乃开山之作。

二、不朽功绩

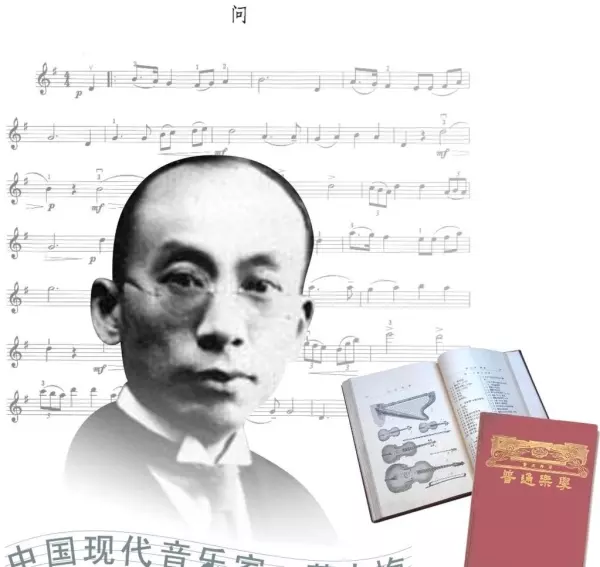

萧友梅中国近现代音乐教育家、作曲家。字雪朋,号思鹤,广东中山人。童年随父寓居澳门。曾留学日本、德国。1901 年赴日本,先后在东京高等师范附中、东京音乐学校学习声乐、钢琴及在东京帝国文科大学攻读教育学。在日本期间,参加了“中国革命同盟会”,他是孙中山的老乡,掩护过孙中山先生的革命活动。1910 年回国,1912 年中华民国成立后,他曾担任过孙中山临时总统府的秘书。清末民初之际,革命志士或政客成千上万,绝少熟悉喜爱西方音乐之人,萧友梅却在民国元年辞官,再次出国留学,在德国莱比锡大学及莱比锡音乐学院攻读,四年后获得德国莱比锡音乐学院博士学位。1920 年回国后,任北京教育部编审员,兼任高等师范学校附设实验小学主任,9 月与杨仲子等创设北京女子高等师范学校音体专修科;1921 年任北京大学讲师及北京大学音乐研究会导师;1922 年北京大学音乐传习所成立后,他担任教务主任;1923 年北京国立艺术专门学校音乐系成立,兼任系主任;1926 年北洋政府摧残艺术教育,严令取消各校音乐系,萧友梅被迫南下;1927 年11月,在蔡元培的支持下,在上海创办了“国立音乐院”,这便是我国近代史上最早的一所高等音乐学府,萧友梅初任教务主任,次年任院长;1929 年该院改名为“国立音乐专科学校”,他继任校长,直至1940 年12 月31 日,因长年患肺结核,56岁病逝在任上。

萧友梅是我国现代专业音乐教育的开拓者,把毕生的主要精力投献于教育事业。他还创建了我国第一个由本国人组成的管弦乐队,在20世纪20年代的北平演奏莫扎特、贝多芬、舒伯特等德奥音乐作品。他在音乐史上的地位,大约相当于胡适在现代中国文化史上一代开创者的地位,不仅开风气之先,而且在音乐创作上也有显著贡献,留下了自己的作品,如中国第一部弦乐四重奏和100多首艺术歌曲及其它体裁作品。1922 年和1923 年先后出版了他的创作专辑《今乐初集》和《新歌初集》,影响较大的艺术歌曲作品有《问》、《卿云歌》、《南飞之雁语》、《五四纪念爱国歌》、《国耻》《国民革命歌》等,其中的《问》是影响最大的一首。他是中国最早的钢琴、小提琴和风琴教科书的编撰者,还著有《和声学》、《普通乐学》、《中西音乐的比较研究》、《古今中西音阶概说》、《中国历代音乐沿革概略》及许多介绍西洋技术理论的书籍、教材。

上个世纪二、三十年代,传统的三教九流等级观念还很严重,音乐人和梨园人差不多被看成优伶戏子,存在着隐形的歧视。在那个年代,萧友梅这样将毕生献给音乐启蒙的人,是出于真诚的热爱与理想。从北京女子师范音乐科到上海国立音乐院,他领导中国音乐学府整整20年。

1982 年11 月27 日,在上海音乐学院举办建院55 周年校庆活动中,为萧友梅的铜像落成举行了隆重仪式,以示纪念他创办中国第一所高等音乐院校的不朽功绩。

三、创作背景

据说当年萧友梅谱写这首艺术歌曲《问》是源于对国是日非的悲哀,这种说法我虽不知其何所本,然而,我倒是觉得,如果没有确凿史料支持,音乐创作是很难判断具体的动机。再者,萧友梅从来不是一个不问世事的音乐家,他是《五四爱国青年歌》的作曲者,和蔡元培一直交好。像他这样先后留学日欧,深受西学熏陶的知识分子,持批评态度不如说是很自然的,况且,那时传统的士大夫风骨与来自西方的知识分子精神还未消失殆尽。不错,根据史料记载,当时的中国,正处在内有连年军阀混战,外有帝国主义横行、欺凌压榨的年代,当时的祖国已山河残破,人们遭受着无比深重的灾难,人民的生活十分贫困。《问》这首艺术歌曲正是代表了一部分爱国知识分子,因时局混乱、忧心忡忡而发出的感慨之声。

萧友梅所创作的歌曲,其歌词绝大部分均为广东知名词家易韦斋所写。易韦斋的词风,深受南宋词人吴梦窗的影响:词藻过于富丽,而雕琢艰涩,不易理解,这正是萧友梅很多歌曲作品未能广泛流传的一个重要原因。

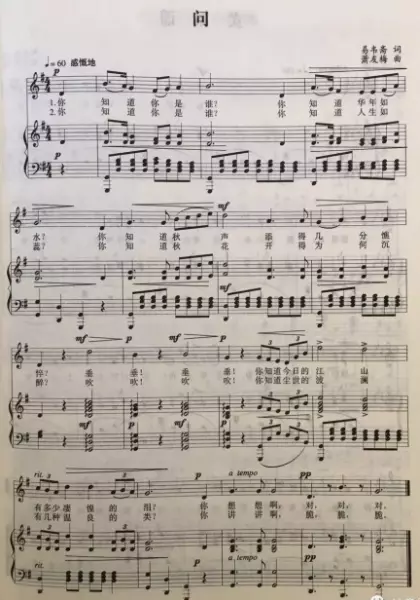

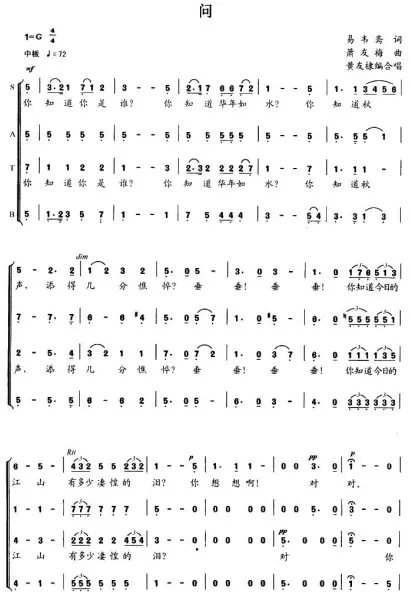

《问》是易韦斋所写歌词中较为易理解的一首,旋律也亲切、流畅,因此几十年来一直广为传唱。它以含蓄的语言和深沉的音调向人们提出了一系列意味深长、富有哲理性的问题。歌曲正式发表于1922 年出版的《今乐初集》上。

四、美学分析

《问》这首歌以含蓄的文字和深沉的旋律向人们提出了一系列意味深长而又令人深思的人生问题,像是历经沧桑的长者发出的具有哲理性的感概。如:第一段歌词“你知道你是谁?你知道华年如水?你知道秋声添得几分憔悴?你知道今日的江山,有多少凄惶的泪?”这一连串的提问,实际上是在告诫人们,不要忘记自己是炎黄的子孙,要珍惜时光,要珍惜人生,因为人生如流水一去不复返。这段中的“秋声”二字,其含义应当是它所带来的憔悴景象,喻意祖国江山的凄凉和垂危。这是提醒人们:要看到国家正在遇受灾难,要为国为民担忧;第二段表达了作者对世事变迁的无限感叹。歌词的特点是:大部分词句均为疑问语气。为了能较深刻地领会这首歌曲的主题思想,在聆听每一个问句时,若能思考一下它的实质性的含义,当可有利于加深对作品的理解。照此类推,不难发现,整首歌词几乎都充满着这种警世性的语言,值得人们深思!

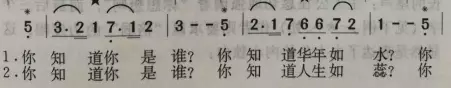

《问》这首歌曲是单一形象的乐段结构,较为规整、匀称,旋律潇洒蕴藉,与歌词意境非常吻合,旋律多进行于浑厚的中、低音区,尤其是歌曲开始三句问话中连续出现了以“5”音为中心的四个较为均匀的乐句:前面三个乐句都是从全曲最低音“5”开始,第四乐句又以“5”音结束。该旋律十分流畅,且既有变化,又有统一。整个旋律成下行趋势,使人感到深沉、内在:

5 |3.2 1 7.1 2 |3 - - 5 |2.1 7 66 72 |1 - - 5 |

1 . 1 34 56 |5 - 2 . 2 |1 2 3 2 |5 0

① 5 - |3 0 3 - |1 0

② 176 513 |6 - 5 - |

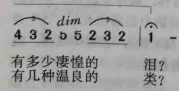

432 5 5 232 |1

接着,即以感慨似的旋律进入完全终止,但随后又出现了几小节意味深长的沉吟似的尾声:主人公在恳切地强调“你想想呵”,而最后三个字(见下例③处):

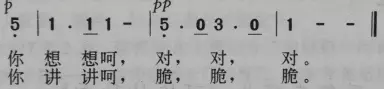

5 |1 . 1 1 - |

你 想 想 呵。

③

5 . 0 3 . 0 |1 - - ‖

对, 对, 对。

作者则要求以“倍弱”的力度演唱,这显然是表达主人公的内心独白,但它把前面那些问题都交给了广大听众,引人深思,更觉余韵无穷,耐人寻味。