人类精神历程的艰难和获得灵魂自由的欢悦

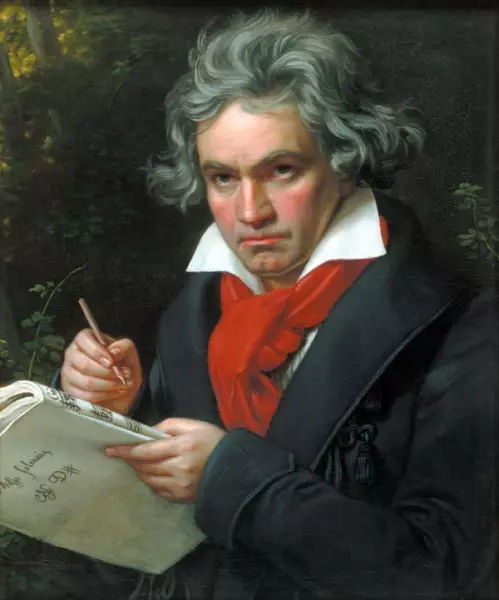

——贝多芬《c小调第五交响曲》(“命运”)审美浅析

向阳光

《c小调第五交响曲》,又名《命运交响曲》,是德国作曲家贝多芬最为著名的作品之一,于1804年开始创作,但突然中断,一气写下了《第四交响曲》,而后于1808年与《第六交响曲》(“田园”)相继完成。《第五交响曲》在1808年12月22日于维也纳剧院首演,大获成功。该曲是一部哲理性很强的音乐作品。它和贝多芬的《第三交响曲》(“英雄”)、《第九交响曲》(“合唱”)一样,都充满了英雄主义的精神,体现着“通过斗争,获得胜利”的信念。表现了人民群众的理想和愿望,歌颂了人们对战胜黑暗的封建势力的伟大胜利。此曲声望之高,演出次数之多,可谓交响曲之冠。

作曲家贝多芬

贝多芬在《第五交响曲》第一乐章的开头,写下一句引人深思的警语:“命运的敲门”,从而被引用为本交响曲具有吸引力的标题。作品的这一主题贯穿全曲,使人感受到一种无可言喻的感动与震撼。贝多芬在《第三交响曲》完成之前便已经有了创作此曲的灵感,前后一共花了五年的时间推敲、酝酿,才得以完成。乐曲体现了作者一生与命运搏斗的思想,“我要扼住命运的咽喉,他不能使我完全屈服”,这是一首英雄意志战胜宿命论、光明战胜黑暗的壮丽凯歌。恩格斯曾盛赞这部作品为最杰出的音乐作品。整部作品结构严谨、完整、均衡,手法简练,形象生动,层次清晰,各乐章之间具有十分紧密的内在联系,浑然一体。全曲情绪激昂、气魄宏大,富有强烈的艺术感染力。

作曲家贝多芬

贝多芬开始构思并动笔写《c小调第五交响曲》是在1804年,那时,他已写过“海利根遗书”,他的耳聋已完全失去治愈的希望。他热恋的情人朱丽叶塔·齐亚蒂伯爵小姐也因为门第原因离他而去,成了加伦堡伯爵夫人。一连串的精神打击使贝多芬处于死亡的边缘。但是,贝多芬并没有因此而选择死亡。他在一封信里写道:“假使我什么都没有创作就离开这世界,这是不可想象的。”贝多芬在一生中最痛苦的时期,展开了一次旺盛的创作高潮:《降E大调第三交响曲》(英雄)尚未写完,《c小调第五交响曲》(命运)已开始动笔。1807年《c小调第五交响曲》(命运)完成,在出版之前,活泼浪漫的《降B大调第四交响曲》已在一年前上演,同场首演的还有《F大调第六交响曲》(田园),《G大调第四钢琴协奏曲》和为钢琴、合唱与乐队写的幻想曲。在此期间,完成的著名作品还有:《C大调第二十一钢琴奏鸣曲》(华尔斯坦)、《f小调第二十三钢琴奏鸣曲》(热情),俄罗斯弦乐四重奏三部,贝多芬自己钟爱的唯一一部歌剧《菲黛里奥》和三种《莱奥诺拉序曲》,贝多芬唯一的小提琴协奏曲——《D大调小提琴协奏曲》(这也是世界小提琴经典作品),《C大调弥撒曲》等等。所有这些作品都堪称是皇皇巨著,每一部后来都成为垂世之作。这是贝多芬留给全世界宝贵的精神财富。

c小调《第五交响曲》(“命运”)共有四个乐章:

第一乐章,明亮的快板,2/4拍子,奏鸣曲式结构。乐曲一开始,在c小调上由弦乐和单簧管强奏出由四个音组成的音型,也就是命运敲门式的动机,展示出一幅斗争的场面,音乐象征着人民的力量如洪流般以排山倒海之势,向黑暗势力发起猛烈的冲击。乐曲那强有力的富有动力性的四个音,即贝多芬称为“命运”敲门声的音型,这就是主部主题。这一动机发展出惊惶不安的第一主题,它贯穿着整个第一乐章的基本音型,这是向前冲击的音乐形象概括,推动着乐曲不断发展,并且在以后的各乐章中不断出现、发展。这种音型在贝多芬的《降E大调七重奏》、《第三交响曲》(“英雄”)、《热情奏鸣曲》、《爱格蒙特序曲》,以及《降E大调第十弦乐四重奏》等作品中也曾多次使用过。03 33︱1 —︱02 22︱7 —︱7 —︱这一主部主题激昂有力,具有一种勇往直前、不屈不挠的气势,展示了惊心动魄的斗争场面,表达了贝多芬内心充满愤慨和向封建势力挑战的坚强意志。接着,这个音型在大管和大提琴的长音衬托下,在第二小提琴、中提琴与第一小提琴之间,迅速轮回模仿,相继掀起一次比一次紧张的浪潮之后,突然管乐进来了,问句结束在有力的属和弦上;答句的开始是全乐队的齐奏主题,在轮回模仿后,弦乐上出现音调尖锐的二度模进,增强了音乐的气势。在全乐队强奏的连接部之后,是具有对比性的副部:先是在bE大调上由圆号奏出一个由命运动机变化而来的号角音调:05 55︱1 —︱2 —︱5 —︱作为连接,它表达了一种必胜的信心。这个连接句,它从前面紧张、威严的音乐场面中,引出了富于歌唱性的第二主题:5 1︱7 1︱2 6︱6 5︱,这是一个抒情的旋律,充满温柔、优美、明朗的音调与前面形成对比,它抒发着人们对幸福、美好生活的渴望与追求的情感。在这里,严峻的命运动机退居到低音声部并以伴随形式出现,使温柔的音乐里带有不安的色彩,推动音乐继续发展。乐曲最后在明朗的气氛中,以果断、热烈的音响结束了呈示部。经过富于表现力的两小节休止后,随着命运动机的出现进入发展部,音乐又回到了不安的音调,艰苦激烈的斗争又开始了。这时的第一主题非常活跃,它无休止地反复,调性不断转换,力度不断加强,随后出现鲜明有力的号角般的第二主题。这两个主题用各种手法交替变化发展,形成了展开部的戏剧性高潮,好似威风凛凛的命运再次占了上风。音乐巧妙地使用了模仿、对比复调的手法,频繁的转调等等,增加了原有音乐的不稳定性因素,使音乐显得更加丰富。然后,音乐直接进入再现部。再现部基本上与呈示部相同。在再现部中,呈示部那种斗争的场面再度出现。在第一主题与连接部之间,双簧管奏出了一段缓慢的哀鸣音调,第一主题的发展突然被打断。可是,激动不安的情绪又立即恢复,只是当第二主题出现时才稍为平静。然而,光明与黑暗的斗争并没有结束,在这一乐章的庞大尾声处,两个主题再次汇合,音乐的气氛越来越激烈。这时,音乐发展的气势不可阻挡,鲜明的力度对比,紧张的和声发展,形成全乐章的最高潮。乐章结束时,第一主题动机那强烈的音响,进一步刻画了勇于挑战的英雄性格,显示出人民战胜黑暗势力的坚强意志和必胜的信心。

现场演奏

第二乐章,稍快的行板,3/8拍子,双主题变奏曲式结构,是一首优美的抒情诗,宏伟而又辉煌,同第一乐章形成了对比。它体现了人们的感情世界,战斗后的静思同对美好理想的憧憬互相交错,最后转化为坚定的决心。乐曲开始,在降A大调上低音提琴轻柔地拨弦伴奏,中提琴和大提琴拉出了优美、抒情、安详的第一主题,富有弹性的节奏和起伏的旋律,使这个主题具有内在的热情,蕴藏着深厚的力量和对美好生活的向往。继第一主题的应答之后,单簧管和大管奏出了第二主题,这个主题的音调与第一主题也很接近,并与法国革命时期的歌曲有着音调上的联系。这是一个进行曲风格的英雄主题,英雄找到了与人民群众相结合的道路。这个主题起初出现时,是优美、柔和的,加深了第一主题抒情和沉思情绪,但当它转入C大调再次出现时,全乐队强奏;由于小号和圆号加入主奏,主题的凯旋性加强了,它以新的面貌出现,好似一首隆重的赞歌,充满着火热的朝气,鼓舞着人们永往直前。第一主题的沉思形象和第二主题的英雄形象交替出现,仿佛表现出英雄在沉思时刻内心世界的活动。贝多芬运用变奏手法,表达了这种复杂、细致的情绪:51︱321713︱612123︱432472︱573732︱162342︱751713︱456545︱3 …