孔子,中国古代的伟大思想家、教育家,被誉为“万世师表”。他的学术生涯中,对《易经》的钟爱成为了人们关注的焦点。 《易经》,又称《周易》,是中国古代的一部占卜哲学书籍,由周文王所著。然而,孔子对这部书的热爱并非始于壮年,而是到了晚年。

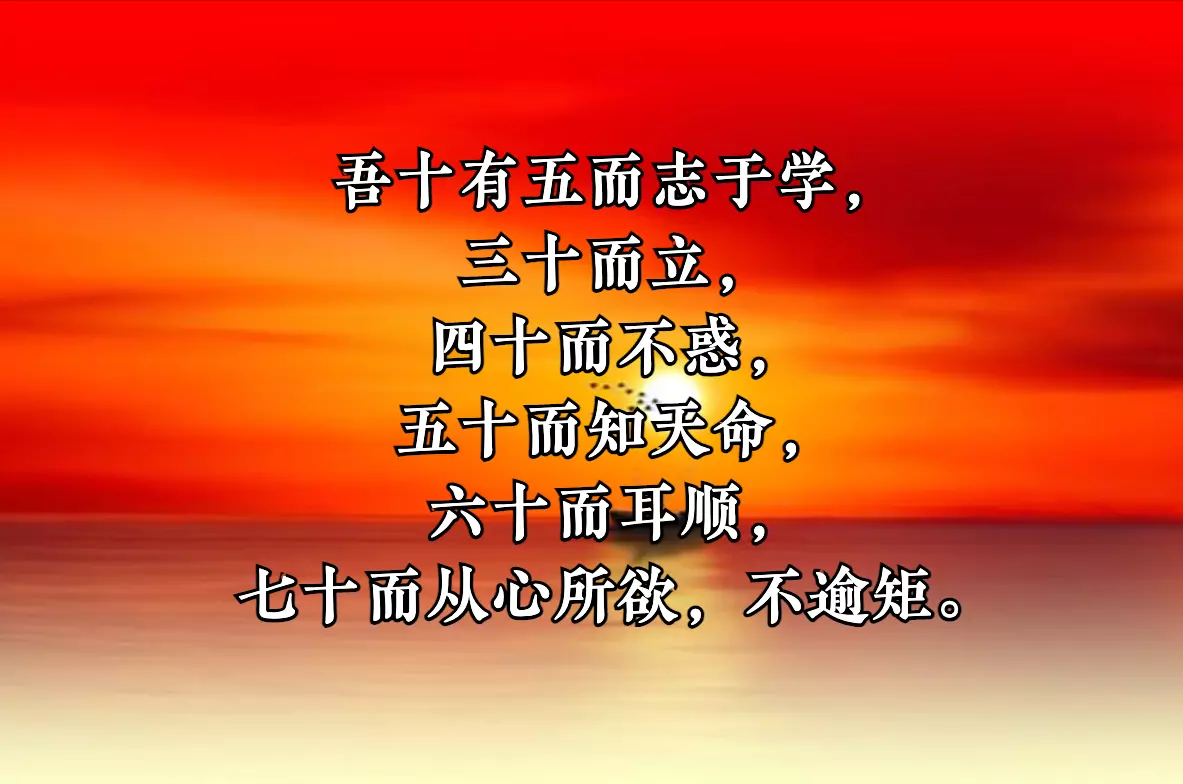

据《史记·孔子世家》记载,孔子晚年特别喜欢《易经》,甚至达到了“韦编三绝”的程度。那么,为什么孔子到了老年会对《易经》如此着迷呢? 这得从孔子的一生经历说起。孔子在五十岁时曾说:“加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣。”这说明在孔子心中,五十岁是一个重要的时期,是知天命之年。

实际上,孔子在五十岁以前并未深入研究《易经》。据《易乾凿度》记载,孔子在五十岁才开始研究《易经》。而到了晚年,孔子系统地整理了《易经》,包括《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》等部分。 这是因为孔子在经历了一生的颠沛流离后,终于在六十七岁结束了长达十四年的流亡生涯,返回了祖国。此时的孔子,已经对人生有了深刻的理解,开始寻求更高层次的哲学思想,以寄托他的精神世界。

此外,孔子生活的时代背景也是他热爱《易经》的原因之一。在春秋战国时期,社会动荡不安,人们渴望寻求一种指导人生的价值观念。作为一部占卜哲学书籍,《易经》不仅具有预测未来的功能,更包含了一种人生哲学。 孔子通过研究《易经》,希望能够为世人提供一种应对人生困境的智慧,这也与他作为教育家的身份密切相关。

总之,孔子晚年对《易经》的热爱,源于他的人生经历和对哲学的深入思考。通过对《易经》的研究和整理,孔子为后世留下了宝贵的文化遗产,同时也为我们揭示了一个人在老年时仍能不断追求知识和智慧的光辉榜样。

孔子的一生告诉我们,无论年龄大小,都应该保持对知识的渴望,追求人生的价值和意义。