《易经》是我国最古老的经典,被尊为“六经之首”。“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”伏羲画卦,文王演易,开创了我国古代文化的先河,奠定了我国传统文化的幽深基础和神秘色彩。上自春秋战国时代的诸子百家,下至汉唐以降各朝代的儒道释各派,旁及天文、地理、医学、数学、科技等诸多学科领域,无不深受《易经》的影响。历代治易的学者层出不穷,注《易》、解《易》之作可谓汗牛充栋。围绕《易经》早己形成一门显学,古称“天人之学”。《易经》不仅是中国传统文化的瑰宝,也是世界文化中的奇葩,早已成为世界人民共同的宝贵财富。

在中西文化交流史上,《易经》在欧洲的传播时间较早,辐射的领域也广,三百年来其影响愈来愈大。本文拟从历史的角度,回顾和论述《易经》在欧洲传播的几个不同时期,同时评介欧洲两大翻译家、易学家利雅格和卫礼贤各自的《易经》译本。纵观《易经》在欧传播的历史,中西治易者也许不无启迪。

2014年在法国最有影响的十部中国书籍”25日在北京揭晓。

《论语》《孙子兵法》《道德经》《易经》《水浒》《西游记》《骆驼祥子》《鲁迅小说集》《酒国》《家》入选“在法国最有影响的十部中国书籍”。

来自各方面的法国专家评委,对“在法国最有影响的十部中国书籍”投了票。如法国教育部汉语总督学白乐桑对其领导的“法国汉语教师协会”的207位会员进行了问卷调查,收到了200位会员的回复。莫言小说的第一位法文译者、著名翻译家林雅翎,法国著名历史学家、《园明圆大动难》一书的作者布里赛等人也都投过票。

该评选活动是由光明日报社与中国外文局联手开展的公共外交活动。

在法国最有影响的十部中国书籍

《论语》

《孙子兵法》 孙子 著

《道德经》 老子 著

《易经》

《水浒》 施耐庵 著

《西游记》 吴承恩 著

《骆驼祥子》 老舍 著

《鲁迅小说集》 鲁迅 著

《酒国》 莫言 著

《家》 巴金 著

近日,《易经》(《周易》)被评为“在法国最有影响的十部中国书籍”之一。

《易经》是中国最古老的文化经典、智慧经典,也是世界优秀文化的重要组成部分。《易经》早已走向世界,走向全球,成为国内外学术研究的重要课题,成为世界文明对话的重要课题,成为中外文化相互交流、相互理解、相互融会的重要桥梁。《易经》作为中法文化交流的组成部分,很早就传播到了法国。17至18世纪,伴随着“中国热”在法国兴起,一批法国耶稣会士来到中国,其中,金尼阁成为西方最早的《易经》翻译者。随后,白晋、傅圣泽、马若瑟、刘应、汤尚贤、雷思孝等耶稣会士对《易经》相继展开了进一步的翻译和研究工作,构成了这一时期《易经》西传的核心,在欧洲产生了广泛而深刻的影响,也为法国汉学的创立和《易经》在法国的传播奠定了坚实的基础。法国对《易经》的关注和研究已有三百多年的历史,至今依然热度不减。我们相信,《易经》将以其巨大的文化辐射力和精神感召力,在中法文化交流中扮演越来越重要的角色,发挥越来越显著的作用。

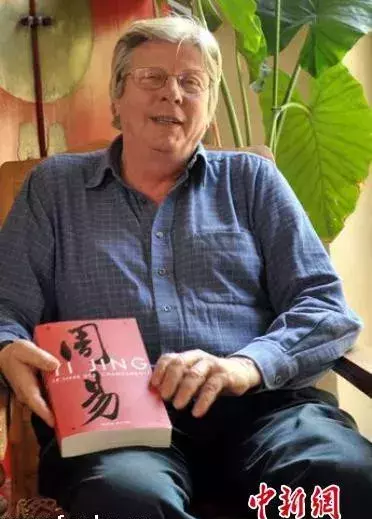

图为法国著名《周易》学家夏汉生

《易经》在欧洲传播的三个时期及特点

经典著作的向外传播,总离不开语言媒介和翻译手段,《易经》在欧洲的传播也以翻译为其开端。随着《易经》的翻译介绍,更多的欧洲学者有了接触和研究它的机会。1753年便有霍普特关于《易经》的著述问世。他在这本书里提到莱布尼兹男爵,认为莱氏是一位提出了独到见解的易学家。霍尔在评论该书的一篇文章里称:“从本书可知,莱布尼兹并非德国最早研究《易经》的学者”。但接着霍尔又引述了霍普特书中的一段话:“他从伏羲的卦象中发现了数学的二进制,即以两个数字演算的体系。据此,他对全书作出诠释,使卦象为人所解。不久,他便写信把自己的新理解告诉正在中国的传教士白晋,好让中国人知道。”霍普特还提到另两位学者于1745年发表的观点:一是克尼特尔,他认为“伏羲在《易经》里表明的只是算术关系”。另一位名叫哈森伯格的则断定:“这位皇帝旨在竭力显示他的组合技能,提出诸种可能的演绎形式。按照这一新假设,《易经》必定是伏羲皇帝所著述的《逻辑学》中的一个章节,而该书的其余部分则可能散失殆尽了。”

除了数学论和逻辑论之外,早期的欧洲易学家还有人持历史论,因为《易经》有的卦辞涉及古代史事,如泰(11卦)、归妹(54卦)、小过(62卦)、既济(63卦)等,有的学者,如舒马赫(I.P.Schumacher),便把《易经》视为“历史文献”。

第二个时期(19世纪至20世纪初)以更多更完整的《易经》译本的出现为鲜明特点。这个时期先后有五种译本问世。译本的质量虽良莠不齐,但多数译者都同时表明了自己的观点。这些译本的问世。促使了更多汉学家依据新译本去进一步研究《易经》。

1876年马克拉契的译本在上海印行,题名为《儒家易经》。马氏译本玄奥难解,利雅格在自译序中写道:“我曾逐段逐字地研读过马氏译文,但却发现它于我丝毫无补”。这个译本之所以被人提及,更多地由于译者提出了诸多奇特而近乎荒诞的见解。马氏认为,《易经》是基于阴阳论的宇宙起源说。接着声称中国古代存在一种与之相关的生殖器崇拜,《易经》起源于诺亚父子分离的洪荒时代,是天父从大洪水中拯救出来的一本宗教书籍,《易经》的乾坤二卦代表上帝或繁衍万物的玄牝,乾即男,坤即女。总之,马氏力图运用比较神话来开启《易经》之谜,结果他把《易经》与《圣经》、中国与巴比伦、神话与宗教、古与今,统统搅混在一起。他提出这些奇特见解时振振有词,全然不顾是否有任何依据。

拉夸伯瑞的译本题名为《中国最古之经典》,其臆测妄断不亚于乌克拉契,但更带理论色彩。一他认为,《易经》是古代史实的真实纪录,正确的理解方法则在后来丧失了,于是转作占筮之辞。他甚至大胆设想,《易经》并非源出中国,而是纪元前2280年在大禹治世时由“巴克”人带进中国的。在原文处理上,拉夸伯瑞或保留或去省,颇为随心所欲,往往以能自圆其说为准。与此同时,他放弃了治易的传统,对诠释《易经》的文字置之不理。他进而认为,《易经》是一部辞典,按64卦辞分别列出治国处世的言论。但他丝毫未提,这部“辞典”为何只有64个辞条,它们之间又有何种内在联系而能自成一体?

总之,《易经》在欧洲传播已有3的多年的历史,每个时期都有新的译本问世,亦有不少汉学家治易,先后提出了形形色色的新奇见解。显而易见,三百多年来《易经》在欧洲的影响愈来愈大,但《易经》的神秘深奥依然如故。正因为如此,它仍然磁石般地吸引着不少欧洲人。

利雅格和卫礼贤的《易经》译本

利雅格和卫礼贤分别是《易经》在欧洲传播的第二、三时期中最有影响的人物,不仅为这两个时期提供了最优秀的译本,还对《易经》作了深入的研究,他们的见解大都写进了各自译本的“导言”或以经传原文的注释形式出现(卫氏还有研究欢易经》的专著。这大大有助于《易经》在欧洲读者中的广泛传播。

利雅格是英国牛津大学的中国语言文学教授,他着手翻译《易经》时只有雷孝思的拉丁文译本,但早在1854一1855年,利雅格便译完全书。不过,迟至27年之后的1882年,该书才印行于世。这既由于利氏个人的谦恭态度,也有自然灾祸的缘故。在译本的“前言”里,利氏回顾道:

……译稿完成之时,我得承认自己对这本书的意图和结构原理十分茫然。我把凝聚着我辛劳成果的书稿放在一边,希望一一事实上相信一一将会有豁然开朗的一天,那时我会理出一条引导我弄清这部神秘经典的线索。

然而,这一天到来之前,我的译稿于1870年沉入红海一月多之久。后经仔细的处理,才得以辨认。但直到1874年我才有工夫潜心研读,窥视其奥秘。这时我第一次,如我当初所相信的那样,抓住了线索,发现我在这之前所付出的二十载辛劳完全白费了。

利雅格是以十分严肃的态度来翻译《易经》的,但在译本“前言”里却坦率承认他完成译稿之后不知所云。然而,他以锲而不舍的精神,孜孜以求的毅力,终于拨开迷雾,找到了他自己正确理解《易经》的线索,为欧洲以及整个西方读者奉献出一部完整而又可读的第一部英文译本。

除经、传译文外,这个译本包括一篇言之有物的《译者前言》和一篇长达50多页的《译者导论》。《前言》不仅陈述了译者翻译和理解《易经》的曲折过程,而且较为详细地叙述了前人和同代人翻译《易经》的情况以及他的看法。这篇《前言》不落俗套,对了解《易经》在欧洲的译介颇有帮助。如果说《前言》旨在介绍翻译《易经》的背景,那么《译者导论》则可谓一篇解《易》论文,对读者来说,是一篇难得的“读《易》指南”。《导论》共分三章,第一章讨论《易经》成书的年代,它的作者,与孔子的关系,《经》与《传》之间的关系等,是最有新意的一章。第二章讨论《易经》的内容。第三章论述十翼。第二、三章里新意不多,但译者依据我国易学传统观点,作了较为系统的阐述。这篇《导论》足以表明译者研习《易经》所达到的深度和广度,不愧为同时代欧洲易学家中的佼佼者。

利氏英译本的另一大特色是,无论《易经》或《易传》部分,译者都以脚注形式提供了大量对经传原文的诠释和评述,脚注的分量往往超过经与传的译文篇幅。这样做,不仅《经》与《传》有主有从,也为读者正确理解《经》与《传》、逐步深入《周易》这座玄奥的圣殿铺平了道路。这些脚注的内容基本上出自《周易折中》各治易大家之言,不像卫礼贤的译注,夹杂了不少自己的杜撰。利氏坦率承认,《易经》是他译过的中国古典著作中最难译的一部经典。但经过前后二十多年的咀嚼和斟酌,他于1882年出版的英译本却达到了当时译本的最高水平。利氏对《经》《传》部分的翻译特别严谨,为了求得对原文的高度忠实,同时又符合英语的表达习惯,他严格采用直译,仅以括号的方式来补充词语或短句。如乾卦:“初九,潜龙勿用。”译为:“In the firstnine,undivided,the dragon lying hid.It is not time for active doing.”

对最难译的字句,利氏也作了比较恰当的处理,如“元亨利贞”四字,我国易学家也颇有争论。仍以乾卦为例,利氏将这四字译为“What is great and originatingpenetrating,advantageous,correct and firm.”基本上采朱熹《周易本义》之说:“元大也,亨通也,利宜也,贞正而固也。”而传统之见则以“元亨利贞”为君子之四德一一仁义礼智。更为可贵的是,利氏还对这四字的句读提出了中肯的意见,即将四字断为“元亨、利贞”。而在译文之后,试看利氏在乾卦下对这四字作了何等简明精当的注释:

注一:文王归于乾卦的属性是四或仅仅是二?按“附录”之四,中国易学家大都认为“附录”出自孔子之手,孔子认为是四种属性,即人性之仁义礼智。朱熹则认为仅为二义,据此我们应译为“大大的亨通,若坚持正道”,作为占断语。整个《易经》的64卦中,我们常常看到这几个字连用。两种解释均可成立。

卫礼贤出生在德国斯图加特市,1895年毕业于丢宾根大学神学院,1899年通过考试应征作为传教士来到我国青岛。通过与民众的接触交往,他加深了对中国人民及其传统文化的热爱,于是努力学习和掌握汉语,来华后十年即开始译介中国古籍,从此走上漫长的译介中国古代经典、宏扬中国传统文化的道路。1924年他翻译的《易经》德文本问世,立即成为当代欧洲最负盛名的译本,李约瑟博士称之为“迄今最佳的《易经》译本。”

卫礼贤的德文译本之所以获得如此赞誉,可谓得天独厚。作为外国传教士,卫礼贤能与民众接触,也有与文人学士交往的机会,由此获得钻研中国经典的直接指导。《易经》正是在晚清大儒劳乃宣的帮助和指导下,卫氏开始研习而后经过十载的工夫,终于译成出版的。劳乃宣被卫氏尊为老师,老师的指导达到了口传心授的程度。每在翻译之前,卫氏总先请教老师,同他仔细研讨;译成德文之后,又倒译成中文,反复斟酌直到劳乃宣首肯,德译文才算确立。

《易经》究竟是一部什么样的书?卫礼贤与利雅格的看法也大异其趣。利雅格是一位精通中国语言文学的大学教授,一位中国古代经典的翻译家。他以学者的眼光来看待《易经》。在中国古代六经之中,他从时代上严格地把《易经》放在《书经》和《诗经》之后,不管他对《易经》的性质和结构是否真正理解。利雅格曾在自己译本的注释里抱怨:“按照我们的观念,建构象征者应当大有诗人气质,而《易》之卦象作者却令我们感到厌倦乏味……那些卦象为什么以长长短短的线条图案、如此错综杂乱地是现于我们?”相反,卫礼贤则以在中国的长期而广泛的经历,以对中国语言和文化的热爱,把《易经》视为中国古代智慧的结晶,不仅崇敬它、翻译它,还努力运用它蕴藏的智慧来指导自己的社会和人生实践。他的朋友C.G.荣格在卫氏译文的英译本《前言》里一针见血地指出:“利雅格的《易经》译本虽是迄今为止的唯一英译本,却未作出任何努力使之为西方人接受。卫礼贤则不遗余力地让人理解《易经》的象征。他具有这样做的条件,因为他受教于大儒劳乃宣,懂得中国的哲学,学会了《易经》的使用,而且他多年不懈地将占筮的奇特技能用于实践。他活学活用《易经》的意蕴,他的译本所达到的观察深度,绝不单单是具有中国哲学的学养就能实现的。”利雅格虽然祟尚宋代易学家的易论,尤其是朱熹的《周易本义》,却并未把《周易》当作占筮之书。他在译本里几乎绝口不谈象数,也从不指点读者占筮。对他来说,《周易》只是中国古代六经之一而已。卫礼贤则不同,他在《导言》里差不多用了二分之一篇幅来谈《易经》的使用,并将《易经》当作“占筮之书”专题讨论。贯穿译本三大部分的注释和评介里也充斥揭示吉凶的内容,整个《附录》部分更是专门指导读者占筮之法,提供查卦的图表。卫礼贤译易用易的态度,至少在客观上,促成了当代西方知识界人士愈来愈多地以《易经》为占的倾向。

《易经》在欧传播给人的启迪

像我国《易经》这样的古代文化典籍,不少历史悠久的国家都有。它们是所在国家的宝藏,也最能引起其它国家的珍视。在本国被尊为国宝,历代发掘琢磨,光彩照人,在国外则受人仰慕,学者竭力移植引进,以分享人类共同的精神财富。毫无疑问,这样做是十分必要的。各国人民正是在这种文化交流中增进了解,共享精神食粮,共同进步,共同繁荣。

《易经》在欧洲的传播或许可以作为一个典型例子,启示我们如何更好地进行各国传统文化的交流。在这个问题上,自然是仁者见仁,智者见智。笔者愿从翻译、评论和应用三方面简要谈谈浅见。

《易经》在欧洲的传播告诉我们:古代经典要传播域外,翻译更是必不可少的媒介。而且,这类翻译应当包括两个方面,经典原著和有关的历史文化背景知识。语言的替换不必以古拟古,相反一般总以现代语去追求古语的等值再现。原著的结构形态应以保持原貌为宜。对《易经》这样的宝典,任何节译、缩译、略译、编译或调整结构,都是不可取的。完整完善的译本当然不可能一蹴而就,但必须有这样一个目标:迟早要有一个标准译本。其它非标准的节本、缩本之类,只能视为“应用译本”。鉴于易学留下了丰富遗产,近代又有不少新的研究成果,尽管已有利雅格和卫礼贤等受人称道的译本,但可以认为,《易经》还在召唤新的真正的标准译本。文化历史背景的译介也是传播不可分割的部分。像利雅格那样知识渊博的学者,译出《易经》之后犹有茫然不识之感,这充分说明文化典籍的翻译不是单纯的语言替换就能奏效的。正如移植树苗一样,只有将根须连同周围的泥土一起搬家才有成活的可能。译者应从原著所在国的历代积累下来的研究成果中精选,或专题全译单独出版,或择要选译作为译注。译者若针对本国文化的差异和依据自己的研究所得增加注释,应与原注分开,使二者不相混淆。

我国向有注经解经的传统,凡有助于理解原著、成一家之言的著述、注疏或集解,均应视为评论。《易经》在国外要进一步传播,应加强《易经》的评论和历代研究成果的介绍。清代编入《四库全书》之经部易类的著述已达166种,而古今实有不下三千种,若尽数收辑编成《易藏》,可能不比《道藏》逊色。国外易学界迄今尚未、也难受惠于这一丰富的易学遗产。利、卫二氏的译本以《周易折中》为原本,算是有识之举,却仅各取所需地将各易家注论纳入自己的注释而已。国外易学家倘若忽视这些传统研究的基础和累累成果,其研究很可能要么不着边际,失之肤浅,老是停留在泛论简介的层次,要么自作聪明,以西方的“科学”眼光和方法,提出新奇的见解,但难免主观臆断,失之偏颇,贻笑大方。对《易经》的评论,历来各家各派皆“援《易》以为说”,其纷繁的程度,岂在象数易理之分,两派之下尚有六宗之说。治易者无论中西,倘不辨两派六宗的分野,坠五里雾中,或见林不见树,或见树不见林,实在难为《易》论,强而为之,必然漏洞百出。因此,“据《易》以为说”远比“援《易》以为说”为妥。

开物成务,《易经》当以应用为研究的宗旨和根本目的。《易经》阐释宇宙间万物万象的阴阳刚柔动静的变化规律,穷变易不易之至理。《易经》既是最玄秘的经典,又是最具应用价值的学问。唯其玄秘更引人思辨,而终令人有所敏悟,有所发现,有所创新。《易经》的应用是无限广泛的,历代的大量事实已证明了这点。旧的应用领域有待进一步发掘,新的应用范畴有待进一步探索。治易者切不可划地为牢,或专以《易》为占筮之书,或专以《易》为哲理之书,理学之书,伦理之书,数学之书,医学之书,天文之书,地舆之书,养生之书,等等。它既是其一,也是其二,更是其可能的全部。见仁者说仁,见智者说智,大可各执一端,各砺其器,各有所为,以自身的研究、实践和应用来印证和体验《易经》的博大精深。