一、《易经》简介

易经,又称周易,是中国古代最古老、最博大、最有影响力的经典之一,被称为“群经之首”,也称为“百家之祖”,“万世师表”。

它是中国传统文化的源头和基石,记录了先民对天地万物变化的观察和思考,形成了一套独特的象数哲学,阐述了天地万物变化的规律和哲理。

而且它不仅是一部占卜之书,也是一部哲学、宇宙学、数学、医学、军事学、天文学、人文学等多学科交融的巨著,是中华民族智慧的结晶,是中华文明源头、民族文化瑰宝。

易经以一套符号形式系统描述事物的变化,表现了中国古典文化的核心思想——阴阳变化。

影响了中华文化的思维方式、语言文字、审美观念、科学技术、道德修养等各个方面。

是儒家、道家、法家、墨家、阴阳家、名家、兵家等各个思想流派的共同的经典和参考。

易经认为,天地万物都是由阴阳两种基本力量构成和运动的,阴阳之间相互作用、相互转化,形成了无穷无尽的变化。

这些变化可以用八卦和六十四卦来表示和推演,从而揭示出事物发展的规律和趋势。

易经用卦辞和爻辞对每个卦象进行解释和评判,提供了指导人生和处理事务的智慧和方法。

二、易经之”易“

《易经》中的“易”字是由”日“和”月“组成,其中”易“有三重含义,分别是简易、变易和不易。

简易,是指世界上的事物再复杂再深奥,一旦人类的智慧达到,就可以把它们转换成人们容易理解和处理的问题。

《易经》用阴阳二爻来概括万物的变化规律,体现了大道至简的哲学思想。

变易,是指世界上的万事万物每时每刻都在变化发展着,没有一样东西是不变的,如果离开这种变化,宇宙万物就难以形成。

《易经》用八卦、六十四卦来描述宇宙万物的变化过程,体现了阴阳互动、和谐辩证的哲学思想。

不易,是指在宇宙间万物皆变的前提下,还有唯一不变的东西存在,就是能变出万象之物的东西不变。或者说万物皆变的规律是不变的。

《易经》用太极、无极、太虚等概念来表达宇宙的本源和根本规律,体现了超越相对、归于绝对的哲学思想。

三、易经的起源和历史

易经的起源和发展历史非常悠久而复杂,有多种不同的说法和传说。其中有“人更三圣,世历三古”的说法:它的成书经历了上古、中古、下古三个时代,即“三古”;

书中内容由伏羲、文王、孔子三个圣人完成,即“三圣”。

最原始的《易经》有三种,即“三易”。

一是神农时代的《连山易》,二是黄帝时代的《归藏易》,三是周文王被囚时所著的《周易》。

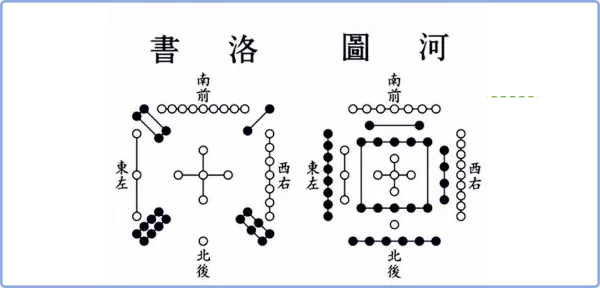

相传伏羲氏在黄河发现了河图,在洛水发现了洛书,并从中得到启示,创立了先天八卦。

后来周文王根据先天八卦推演出后天八卦,并作了卦辞。

周武王又为每一爻作了爻辞。

至此,形成了《易经》的基本框架。

春秋时期,孔子对易经进行了研究和注释,写成了十翼(即易传)。

后人又对易经进行了各种解读和发挥,形成了众多的易学流派和著作,对后世产生了巨大而深远的影响!

四、易经的形成和发展

1.先天八卦

先天八卦是易经的最早雏形,也是中国古代最原始的象数系统。

它由伏羲氏创立,据说是根据河图和洛书而得到的。

河图是伏羲氏在黄河发现的一种龙马,其背上有一种图形,由十个圆点组成。

洛书是伏羲氏在洛水发现的一种神龟,其背上有一种图案,由九个方格组成。伏羲氏根据这两种图形,推演出了先天八卦。

先天八卦是由阴阳两种基本符号构成的。阴符号用“- -”表示,阳符号用“—”表示。

阴阳符号各自重复三次,就形成了八个卦象。这八个卦象分别代表了天地万物的八种基本状态或属性。它们是:

- 乾:三阳爻,代表天、父、刚、健、元、始、阳等。

- 坤:三阴爻,代表地、母、柔、顺、亨、终、阴等。

- 震:上二阳爻下一阴爻,代表雷、长子、动、激、惊等。

- 坎:上下两阴爻中间一阳爻,代表水、中子、险、隐、润等。

- 艮:上一阴爻下二阳爻,代表山、少男、止、艰、静等。

- 离:上下两阳爻中间一阴爻,代表火、中女、明、照、丽等。

- 兑:上二阴爻下一阳爻,代表泽、少女、悦、说、和等。

- 巽:三阴爻中间一阳爻,代表风、长女、顺、柔、入等。

先天八卦按照河图和洛书的排列顺序,可以形成两种不同的序列。

河图序列是乾坤震坎艮离兑巽;洛书序列是乾兑离震巽坎艮坤。

这两种序列反映了不同的思维方式和变化规律。

河图序列是按照自然界事物的生成顺序而排列的,体现了生生不息的思想;

洛书序列是按照自然界事物的相互作用而排列的,体现了相互影响的思想。

先天八卦虽然简单而粗糙,但已经包含了易经最基本的思想和方法。

它用象数来表示事物的状态和属性;

它用阴阳来区分事物的对立和统一;

它用卦象来描述事物的变化和规律;

它用序列来展示事物的关系和顺序。

先天八卦为后来易经的发展奠定了基础。

2.后天八卦

后天八卦是由周文王根据先天八卦推演出来的。周文王在商朝末年被纣王囚禁于牧野之时,利用先天八卦的象数原理,对每个卦象增加了一个爻,从而形成了六十四卦。

这些卦象代表了天地万物变化的更多可能性和复杂性。

周文王还为每个卦象作了简要的解释,称为卦辞。这些卦辞体现了周文王的政治理想和人生智慧,也反映了周朝初期的社会风貌和历史背景。

后天八卦按照先天八卦的排列顺序,可以形成两种不同的序列。

先天八卦河图序列对应的后天八卦序列称为乾坤顺序;

先天八卦洛书序列对应的后天八卦序列称为坤乾顺序。

这两种序列反映了不同的思维方式和变化规律。

乾坤顺序是按照自然界事物的生成顺序而排列的,体现了生生不息的思想;

坤乾顺序是按照自然界事物的相互作用而排列的,体现了相互影响的思想。

后天八卦虽然比先天八卦更加丰富而细致,但仍然不够完善和系统。

它只是用象数来表示事物的状态和属性,没有用文字来说明事物的变化和规律;

只用卦辞来描述每个卦象的意义和评判,没有用爻辞来分析每个爻位的变动和影响;

只用序列来展示事物的关系和顺序,没有用图形来表示事物的结构和组合。

不过后天八卦为后来易经的发展奠定了基础。

3.十翼

十翼是孔子对易经进行的研究和注释,也称为易传。

孔子在春秋时期,对易经产生了浓厚的兴趣,并将其视为治国安邦、教化民众、修身达道、探索真理的重要工具。

孔子对易经进行了深入而广泛地阅读、思考、讨论、实践,并写下了自己的见解和心得。这些见解和心得被后人整理并编成了十篇文章,即十翼。

十翼包括以下几篇:

- 系辞上下:介绍了易经的起源、发展、内容、意义、方法等。

- 说卦:分析了每个卦象由哪两个先天八卦组成,并说明了其内涵和外延。

- 彖(tuan):解释了每个卦象代表什么事物或情况,并评价了其吉凶祸福。

- 象:说明了每个爻位代表什么事物或情况,并指出了其变化或影响。

- 文言:阐述了易经中一些重要的概念、原理、规律等。

- 序卦:讲述了后天八卦的排列顺序和变化规律,以及每个卦象之间的联系和差异。

- 杂卦:讨论了一些特殊的卦象和情况,以及其含义和应对方法。

- 乾、坤:分别对乾卦和坤卦进行了详细的解释和评价,以及其在易经中的地位和作用。

- 翼:补充了一些易经中没有涉及到的问题和内容,以及其对易经的理解和应用。

十翼是孔子对易经的精华和总结,也是易经的重要组成部分。

它用文字来说明事物的变化和规律。

用爻辞来分析每个爻位的变动和影响;

用图形来表示事物的结构和组合。

它将易经从一个简单的占卜之书提升到一个深刻的哲学之书。

从一个象数之学发展到一个宇宙之学。

它将易经与儒家思想相结合,使之成为儒家经典之一.它为后来易经的发展奠定了基础。

五、易经对中华文化的影响

易经影响了中华文化的思维方式、语言文字、审美观念、科学技术、道德修养等各个方面,在这些方面,易经既有积极的一面,也有消极的一面,既有创造性的一面,也有保守性的一面。

影响方面有:

思维方式:易经倡导了一种归纳法、象数法、类比法等思维方式,强调了事物变化的规律和趋势,而不是事物本质和原因。

这种思维方式有利于发现事物之间的联系和相似性,也有利于形成一种整体观和动态观。

但是,这种思维方式也容易忽视事物之间的差异和矛盾,也容易导致一种模糊观和静止观。

但是,这种语言文字也容易造成歧义和误解,也容易导致一种隐晦化和模糊化的风格。

审美观念:易经影响了中华文化的审美观念,使之倾向于浓缩化、精简化、抽象化等。

这种审美观念有利于表现事物的内在意义和精神气质,也有利于形成一种高雅化和超脱化的风格。

但是,这种审美观念也容易忽视事物的外在形式和生活气息,也容易导致一种冷漠化和空洞化的风格。

科学技术:易经影响了中华文化的科学技术,使之倾向于实用主义、奇技淫巧等。这种科学技术有利于解决实际问题和满足人们需求。