《史记》是中国史学界中长期备受重视的读本,鲁迅就曾以“史家之绝唱,无韵之《离骚》”给予其极高的评价。后有梁啓超认为《史记》为中国通史之创始本,更赞扬司马迁为“史界太祖”。然而,《史记》虽列“二十四史”之首,在两汉期间地位不显。即便魏晋南北朝有了史记学的建立,有出谷迁乔之感,但其位仍与《汉书》相距甚远。

《史记》书成之时,流播概况十分受限。虽说并非束之高阁,朝廷对迁书的传播仍是控制相当的严格,基本上只会在统治高层间流转。因为当中不乏记载宫廷秘事,故流播概况受限。史载武帝阅到《孝景本纪第十一》和《今上本纪第十二》时,认为迁书对己刻意贬损,因而勃然大怒。不仅刊削简上内容,连书简也一并催毁。因此,曹魏时期《史记》中的两篇本纪只有目录,没有具体文字。

不过这也不是说《太史公书》就是“禁书”,当初汉成帝刘骜与王凤其实未曾直称迁书为“禁书”,顶多以“不宜”说之。再论,即使司马迁的外孙杨恽把《史记》的副本公布于众,亦未尝获罪。而褚少孙作为《史记》的研续者,在十余年间不断“往来长安中”,以求取迁书,也没有受责,反而步步高升,甚至官至博士。在《汉书.叙传》中,班固亦只说迁书在成帝时“不布”,即撒布未广,难以获取,却未说明是被查禁的。

可是就算《史记》的发展在杨恽公布于众后,稍有起息,但哪怕有萌芽之势,其流布冷清依然可。比方说直到东汉末年,为《史记》注书的仅有延笃《音义》与无名氏《音隐》两家;相反《汉书》的注家多达二十二家。

最可惜的是,因为“独尊儒术”的文化氛围,《史记》没有得到长足的发展。虽说西汉《史记》续补者众,但除了褚少孙倾心研读续作外,不乏其余都是藉续《史记》以歌颂汉室之事,甚至汉儒为了“卫道”,而把《史记》视为“谤书”。比如扬雄就是最早评论者,常批史公乃“是非不颇缪于圣人”。虽然东汉学者大多认为《太史公》违戾《五经》,但儒仕们也没有全盘否定《史记》。譬如文学家刘向尝向迁书表达极高赞扬,更称“迁有良史之材”,以及君主王莽也曾对《史记》给予褒扬。只不过比起前者的真心赞扬,后者更多像是以迁书作为攻击汉朝的武器,以巩固自屈新朝政权的权威。简而言之,《史记》在两汉间没有被真正认可是基于社会环境中的政治意识,而时人对于司马迁的考证工作,文辞铺排,或是选材实录都是抱有相对的肯定,只是当时对其持有贬损态度乃为一种政治正确。

后来在唐代,《史记》终成为一门专门的学问,而宋人王应麟称之为“史记学”。若是要谈及史记学的奠基期,则要追溯至魏晋南北朝。恰逢在这个史记学之泉头的朝代,《史记》与《汉书》在地位上有着诸多冲撞。

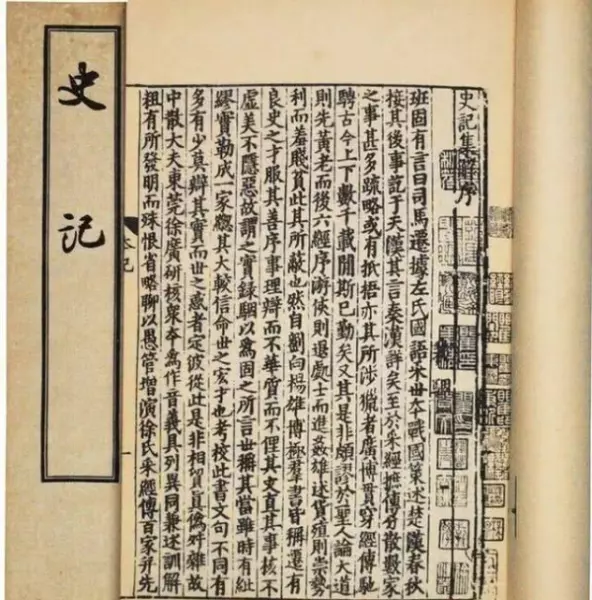

魏晋时期,经学衰微,连带《汉书》也不复独尊之位。就客观环境而言,《史记》流传的最大障碍终被清除。儒学的衰落使学术能跳出往昔思维的束缚,以致文学、玄学、艺术等都得以发展,尤其是史学能够独立于经学。同时,亦因为南北朝政权嬗递频仍,当权者在世变与忧患的影响下都纷纷以史为镜,希望藉着“见盛观衰,原始察终”的《史记》能够延长国祚。因此,此时的《史记》渐渐能与《汉书》平起平坐。大有晋人傅玄、张辅在评班马优劣时,直言班书不如迁书。宏观来看,裴駰的《史记集解》、司马贞的《史记索隐》和张守节的《史记正义》正是象征着史记学的发展高峰。

《史记》就如古老的希腊艺术与史诗般,虽有瑕,却不掩瑜。它的古朴之美虽在早年间未受重视,但横观整个中国史学上则占据了不个撼动的地位。朝代的各异,促使审美的不一,但不可否定的是《史记》身上的闪光点并不因时间流逝而消失,反在中国历史上烙下深痕。